Distribution alimentaire

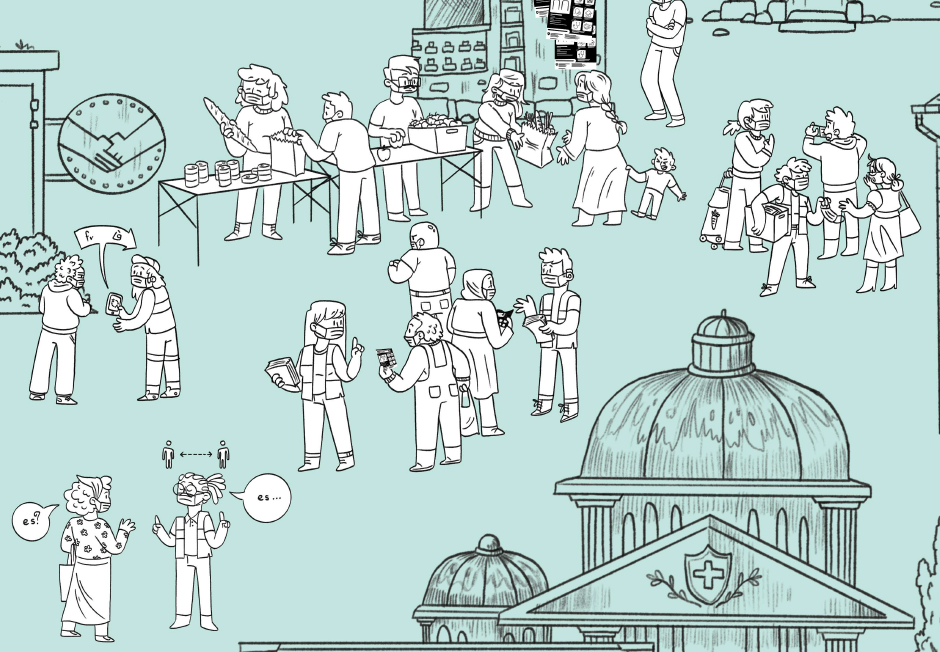

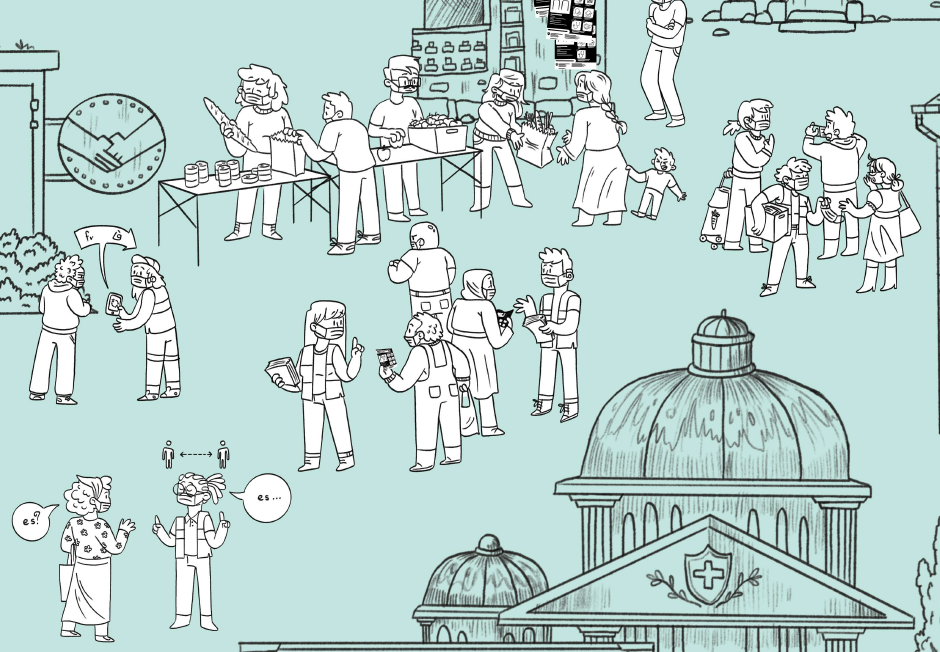

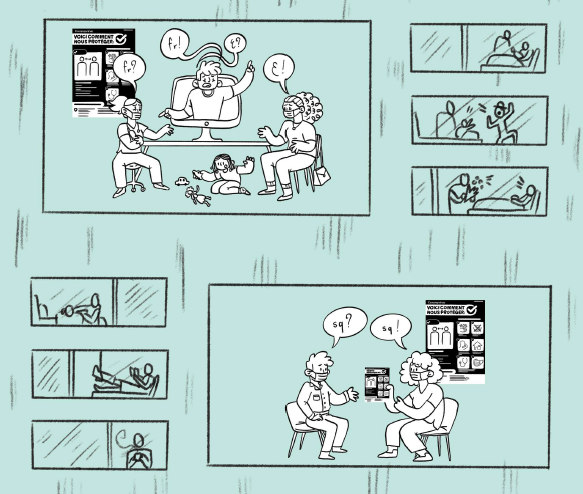

Peu après le début de la crise, les actualités nationales diffusent des images de distributions de denrées alimentaires accompagnées de longues files d’attente. Le nombre de personnes dépendant d’une aide pour se procurer de la nourriture augmente considérablement pendant la pandémie. Les ONG ainsi que les acteurs de la société civile soulignent qu’ils et elles profitent de ces moments de distribution pour diffuser des documents d’information plurilingues (flyers, etc.), du gel désinfectant pour les mains et des masques. Ces occasions offrent aussi une opportunité précieuse de répondre aux nombreuses questions, notamment sur les règles sanitaires ou les enjeux liés à l’emploi.

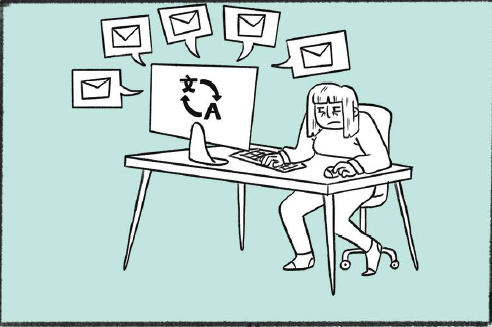

Office Fédéral de Santé Publique

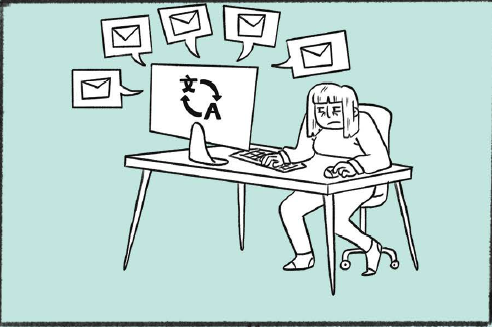

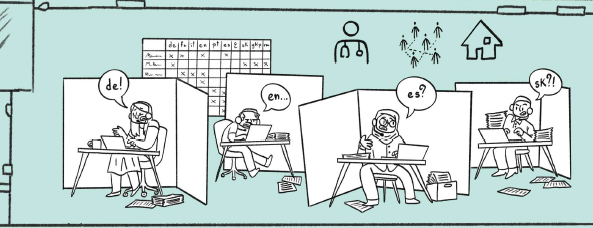

Quelques jours seulement après le lancement de la campagne nationale contre le coronavirus, certaines ONG et certains médias de la diaspora critiquent publiquement le fait que le gouvernement communique uniquement dans les langues nationales et en anglais. L’OFSP avait déjà initié d’autres traductions préalablement, mais celles-ci ne peuvent pas être produites aussi rapidement. Il faut d’abord faire une sélection et organiser la traduction : quels contenus doivent être traduits ? Quelles sont les langues de la population migrante à prendre en compte ? Qui peut se charger de ces mandats de traduction ? Le choix des langues à prendre en compte repose à la fois sur l’expérience des campagnes antérieures et sur les données statistiques les plus récentes relatives aux groupes linguistiques et aux requérant·e·s d’asile en Suisse. Les besoins signalés par les ONG sont également pris en compte. Mais il n’est pas toujours possible de trouver des traducteurs et traductrices professionnel·le·s pour des langues rares comme le tibétain. Certaines informations sont traduites dans pas moins de 26 langues, en langue facile à lire et en langue des signes. Une étroite collaboration avec les services linguistiques est indispensable. Presque tous les jours, les spécialistes linguistiques de la Confédération reçoivent des appels téléphoniques et des courriers électroniques leur demandant de livrer au plus vite les traductions des tout derniers supports de campagne.

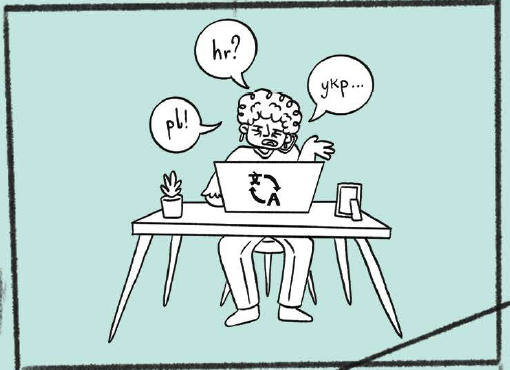

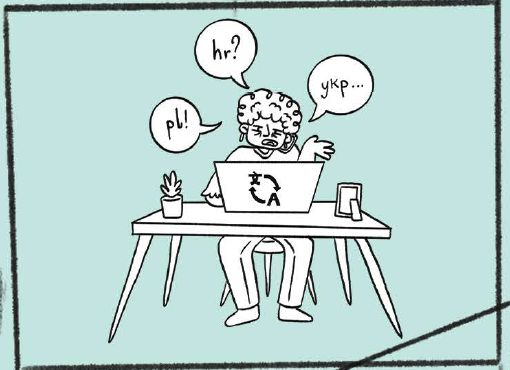

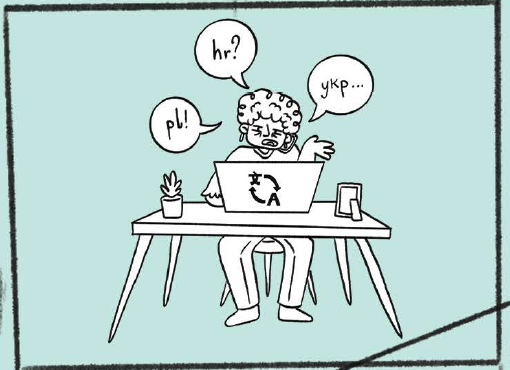

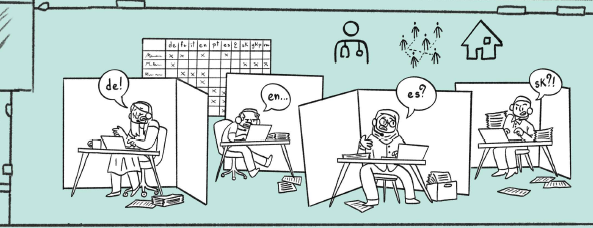

Traducteur·ice·s à l'étranger

Les traducteur·ice·s travaillant à l’étranger doivent non seulement faire face au volume, à la pression des délais, au décalage horaire et aux défis techniques, mais aussi se familiariser avec les règles et la terminologie en vigueur en Suisse. Selon leur pays de résidence, ils et elles ont parfois à peine le droit de quitter leur domicile et souffrent de restrictions sévères à leur liberté de mouvement.

Traducteur·ice·s indépendant·e·s

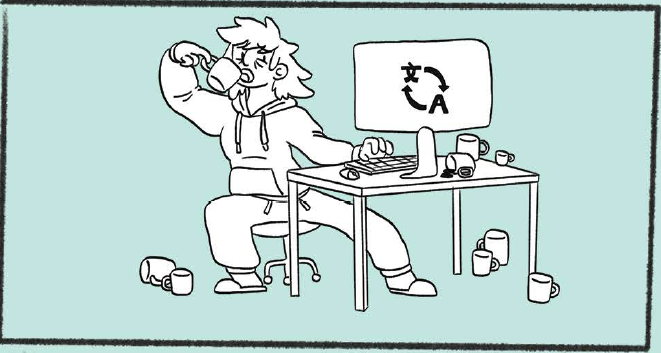

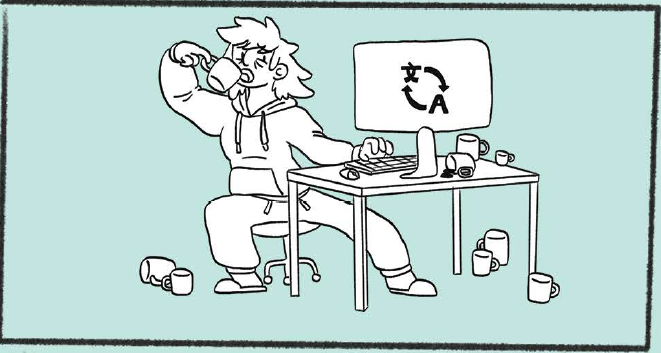

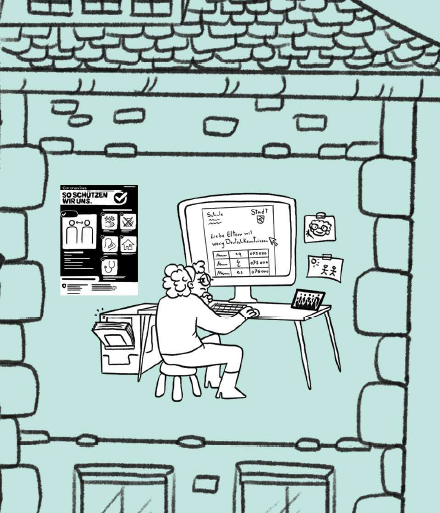

Les traducteur·ice·s indépendant·e·s travaillant depuis leur domicile, qui collaboraient déjà auparavant avec l’OFSP (Office Fédéral de Santé Publique) et d’autres institutions du domaine de la santé, sont submergé·e·s de mandats pendant la pandémie. Leur boîte aux lettres est saturée et les délais exigés sont souvent irréalistes. Outre le volume et la pression des délais, les nombreuses modifications de dernière minute apportées aux textes à traduire sont également démoralisantes. Sans parler des conditions difficiles en période d’enseignement à distance. Avec beaucoup de café et des nerfs solides, la plupart parviennent tant bien que mal à garder la tête hors de l’eau.

Traducteur·ice·s indépendant·e·s

Les traducteur·ice·s indépendant·e·s travaillant depuis leur domicile, qui collaboraient déjà auparavant avec l’OFSP (Office Fédéral de Santé Publique) et d’autres institutions du domaine de la santé, sont submergé·e·s de mandats pendant la pandémie. Leur boîte aux lettres est saturée et les délais exigés sont souvent irréalistes. Outre le volume et la pression des délais, les nombreuses modifications de dernière minute apportées aux textes à traduire sont également démoralisantes. Sans parler des conditions difficiles en période d’enseignement à distance. Avec beaucoup de café et des nerfs solides, la plupart parviennent tant bien que mal à garder la tête hors de l’eau.

Traducteur·ice·s indépendant·e·s

Les traducteur·ice·s indépendant·e·s travaillant depuis leur domicile, qui collaboraient déjà auparavant avec l’OFSP (Office Fédéral de Santé Publique) et d’autres institutions du domaine de la santé, sont submergé·e·s de mandats pendant la pandémie. Leur boîte aux lettres est saturée et les délais exigés sont souvent irréalistes. Outre le volume et la pression des délais, les nombreuses modifications de dernière minute apportées aux textes à traduire sont également démoralisantes. Sans parler des conditions difficiles en période d’enseignement à distance. Avec beaucoup de café et des nerfs solides, la plupart parviennent tant bien que mal à garder la tête hors de l’eau.

Agences de traduction

Les agences de traduction qui couvrent plusieurs langues sont particulièrement sollicitées pendant la pandémie. Afin d’y parvenir, elles collaborent non seulement avec des indépendant·e·s en Suisse, mais aussi à l’étranger. La gestion est stressante, car il n’est pas toujours possible de trouver en si peu de temps quelqu’un capable de traduire un document, par exemple en chinois. Les divers jours fériés et le décalage horaire compliquent encore davantage la coordination. Une double externalisation – des autorités et institutions vers des agences de traduction, puis de celles-ci vers des traducteur·ice·s nationaux·ales et internationaux·ales – permet d’une part de fournir très rapidement des traductions dans des langues rares, et d’autre part d’accentuer la pression sur les prix et les délais.

Suisse méridionale

À Pâques 2020, une scène inhabituelle se présente à l’entrée nord du Gothard : aucun embouteillage, seulement quelques voitures et des forces de police distribuant des flyers. Ces derniers demandent en allemand, français et italien de ne pas se rendre au Tessin. Les automobilistes ne peuvent certes pas être empêché·e·s de s’y rendre, puisque la Suisse n’a pas décrété d’interdiction de sortie. Cependant, le gouvernement tessinois appelle à la solidarité envers ce canton du sud, durement touché au début de la pandémie (à l’aide d’affiches et de flyers). Pour relayer ce message inhabituel venant d’une région touristique, des personnalités tessinoises prennent la parole sur les médias (sociaux) en appui à cet appel.

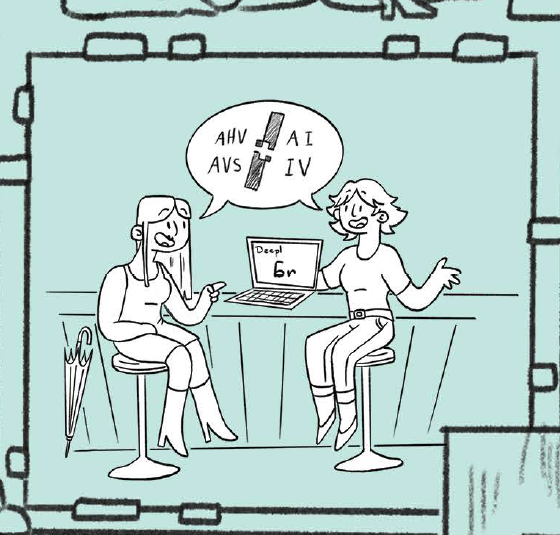

Travail de rue

Certaines organisations se sont engagées en faveur de groupes de population particulièrement vulnérables, comme les travailleur·euse·s du sexe, en proposant notamment des aides à la traduction pour les formulaires (par exemple pour l’allocation pour perte de gain). Les travailleur·euse·s du sexe qui ne maîtrisent aucune langue nationale ne sont guère en mesure de remplir de formulaires en français, en allemand ou en italien. Ces traductions (par exemple en bulgare) ont été réalisées à l’aide de logiciels de traduction tels que DeepL, puis utilisées par des professionnel·le·s en contact direct avec les travailleur·euse·s du sexe, comme les assistant·e·s sociaux·ales. Les travailleur·euse·s du sexe ont ainsi pu accéder à des ressources matérielles essentielles lorsque leur activité a été interdite pendant plusieurs mois durant la pandémie.

Travail de rue

De nombreux acteurs de la société civile s’engagent et cherchent à établir un contact avec des groupes particulièrement vulnérables (comme les personnes migrantes, les travailleurs et travailleuses du sexe, les sans-abris, etc.) afin de les informer sur le coronavirus, les mesures d’hygiène mises en place ainsi que les aides disponibles. De plus, ils distribuent le matériel de protection nécessaire, comme des masques et du désinfectant, et informent sur les tests COVID-19. On peut citer, à titre d’exemple, une organisation religieuse qui s’est fortement engagée auprès des groupes les plus vulnérables pendant la pandémie. Ces processus de communication s’appuient sur les compétences multilingues des volontaires souvent engagé·e·s bénévolement, sur des applications de traduction automatique ou sur d’autres moyens de communication permettant de faciliter la compréhension.

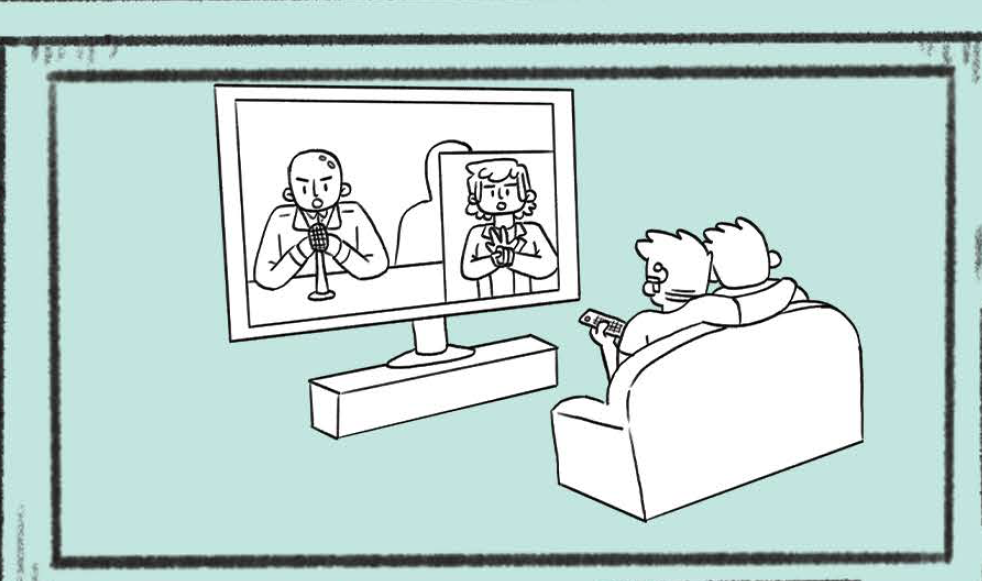

Médias publiques

Le besoin en informations est particulièrement accru durant les premiers mois de la crise. Tous les médias parlent du coronavirus et des mesures prises par l’État. Les chiffres et les courbes concernant les contaminations et les décès liés au coronavirus sont omniprésents. Les professionnel·le·s des médias doivent également respecter les règles de prévention et de comportement, par exemple lorsqu’ils et elles réalisent des interviews avec des cloisons en plexiglas afin de pouvoir se passer du port du masque. Les conférences de presse du Conseil fédéral, diffusées en direct, connaissent un taux d’audience inédit. Les chaînes de télévision publiques font interpréter ces conférences de presse depuis le Palais fédéral dans la langue officielle locale et en langue des signes. Les coûts sont pris en charge pour moitié par la Confédération durant les premiers mois. Les personnes ayant peu de connaissances des langues officielles s’informent via d’autres canaux d’information étrangers, ce qui a pour conséquence qu’elles sont en partie incertaines quant aux règles de prévention et de comportement à suivre.

Médias diasporiques

Les autorités fédérales soutiennent certains médias de la diaspora afin qu’ils diffusent les informations importantes sur les règles et mesures en vigueur en Suisse, également dans les langues de la population migrante et sur des canaux audiovisuels. Les médias de la diaspora disposent d’un réseau de correspondants et correspondantes et de traducteurs et traductrices issu·e·s des communautés migrantes, qui s’investissent souvent pour une rémunération symbolique, animé·e·s par le désir de transmettre l’information dans leur langue maternelle.

Médias publiques

Le besoin en informations est particulièrement accru durant les premiers mois de la crise. Tous les médias parlent du coronavirus et des mesures prises par l’État. Les chiffres et les courbes concernant les contaminations et les décès liés au coronavirus sont omniprésents. Les professionnel·le·s des médias doivent également respecter les règles de prévention et de comportement, par exemple lorsqu’ils et elles réalisent des interviews avec des cloisons en plexiglas afin de pouvoir se passer du port du masque. Les conférences de presse du Conseil fédéral, diffusées en direct, connaissent un taux d’audience inédit. Les chaînes de télévision publiques font interpréter ces conférences de presse depuis le Palais fédéral dans la langue officielle locale et en langue des signes. Les coûts sont pris en charge pour moitié par la Confédération durant les premiers mois. Les personnes ayant peu de connaissances des langues officielles s’informent via d’autres canaux d’information étrangers, ce qui a pour conséquence qu’elles sont en partie incertaines quant aux règles de prévention et de comportement à suivre.

Recherche et diffusion

Depuis la réouverture des universités, les chercheurs et chercheuses privilégient à nouveau les échanges en présentiel. La pandémie occupe une place centrale aussi bien dans le débat public que dans de nombreux travaux de recherche. En collaboration avec la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), une équipe du Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme (CSP) étudie le plurilinguisme et les activités de traduction qui y sont liées dans le contexte de cette crise sanitaire. Outre les obstacles linguistiques, d’autres obstacles et stratégies d’adaptation sont aussi au cœur des préoccupations, démontrant que la traduction à elle seule ne peut atténuer les inégalités sociales, mises en lumière par la crise. Afin de diffuser les résultats et de les rendre plus accessibles, l’équipe de recherche a non seulement rédigé un rapport de recherche consultable via un code QR, mais a également créé, en étroite collaboration avec un jeune artiste, une illustration d’un univers en ébullition autour de ce thème. Avec beaucoup de talent, d’humour et de patience, il a illustré les lieux et les personnes engagées dans des activités de médiation et de traduction pendant la pandémie.

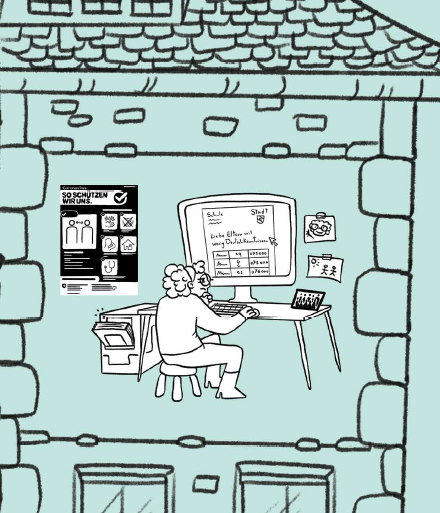

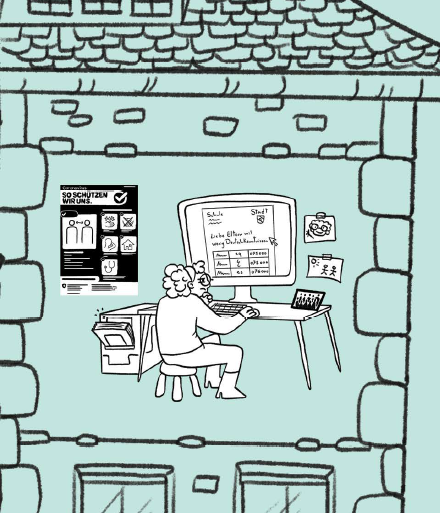

Directrice d'école

Les écoles sont régulièrement confrontées à des besoins en traduction. Elles peuvent parfois faire appel à des interprètes interculturel·le·s, par exemple pour des réunions de parents ou d’autres entretiens importants avec des personnes ne maîtrisant pas suffisamment la langue officielle locale. Cependant, dans la plupart des cas, ce sont des traductions informelles et spontanées qui sont réalisées, notamment par les enseignant·e·s, les personnes titulaires de l’autorité parentale ou les enfants. Pendant le confinement, tout le monde a dû passer pratiquement du jour au lendemain à l’enseignement à domicile, ce qui a engendré d’importants défis, tant linguistiques que pédagogiques et techniques. Les informations communiquées par les autorités aux titulaires de l’autorité parentale sont parfois trop longues et trop complexes. C’est pourquoi, par exemple, une directrice d’école a rédigé dans les premiers jours du confinement une lettre destinée aux parents ayant peu de connaissances en allemand, afin qu’ils sachent vers qui se tourner en cas de difficultés de compréhension. Elle a tout mis en œuvre pour trouver des parents maîtrisant les langues de migration les plus couramment parlées à l’école, afin qu’ils puissent être disponibles en cas de questions. Le flyer indique leurs noms, leurs numéros de téléphone ainsi que les langues dans lesquelles les informations sont disponibles.

Membres de la famille

Les traductions liées à l’école sont souvent assurées par des membres de la famille, comme ce père qui aide la directrice à traduire un texte d’accompagnement en turc. Ayant grandi en Suisse et parlant le turc sans réellement savoir l’écrire, il consulte des dictionnaires par précaution.

Personnes âgées

La situation n’est pas facile, surtout pour les personnes âgées issues de la migration. Bien que le flyer de la campagne nationale contre le coronavirus comporte des pictogrammes, il reste parfois difficile à comprendre pour elles, ce qui génère de l’inquiétude : elles ne savent pas exactement quelles consignes suivre ni si elles sont autorisées à quitter leur domicile. L’aide vient souvent des proches, comme ici ce petit-fils qui traduit en tamoul les explications accompagnant les pictogrammes.

Médiateur·ice·s interculturel·le·s

Maintenir le lien avec les familles issues de la migration était particulièrement essentiel durant le confinement. Entre autres initiatives, des Médiateur·ice·s interculturel·le·s ont mis à disposition des jouets et du matériel de lecture pour les enfants. Ces personnes rassurent les familles, restées cloîtrées depuis plusieurs jours, qui n’osent presque plus ouvrir les fenêtres par crainte du coronavirus. Elles expliquent – si nécessaire avec des gestes – qu’il n’y a pas d’interdiction de sortir en Suisse et qu’il est important pour les enfants de bouger et de prendre l’air.

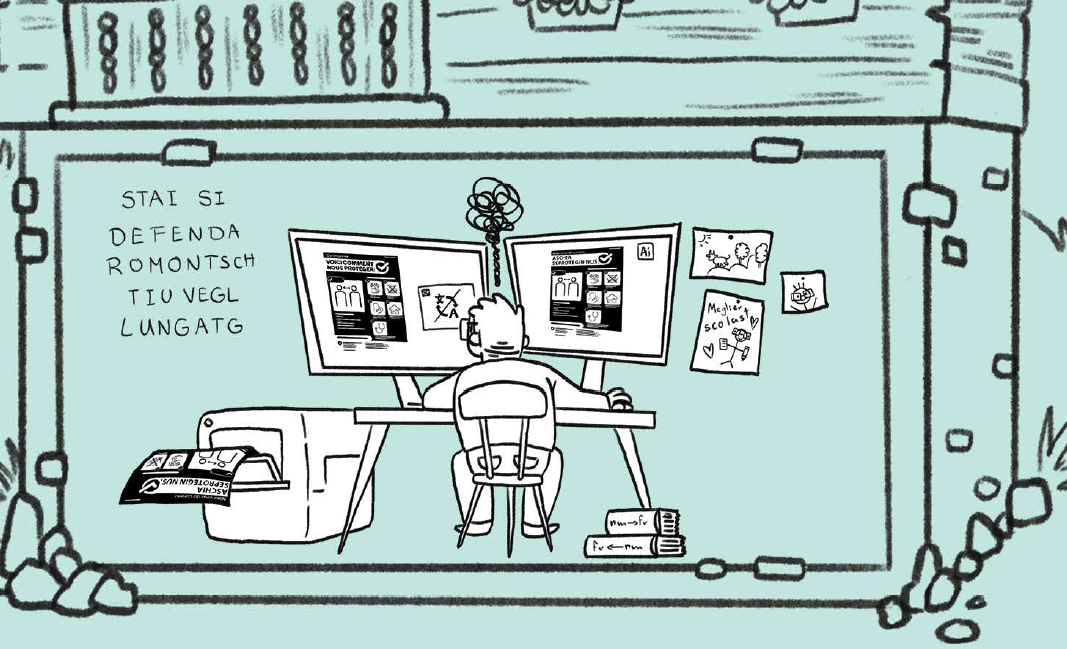

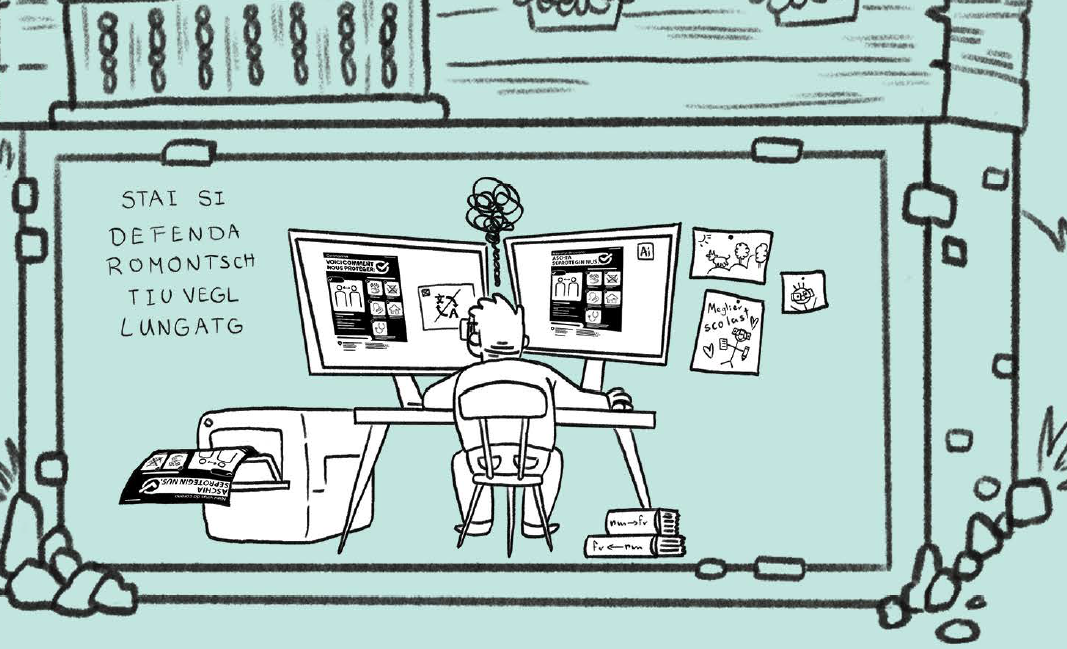

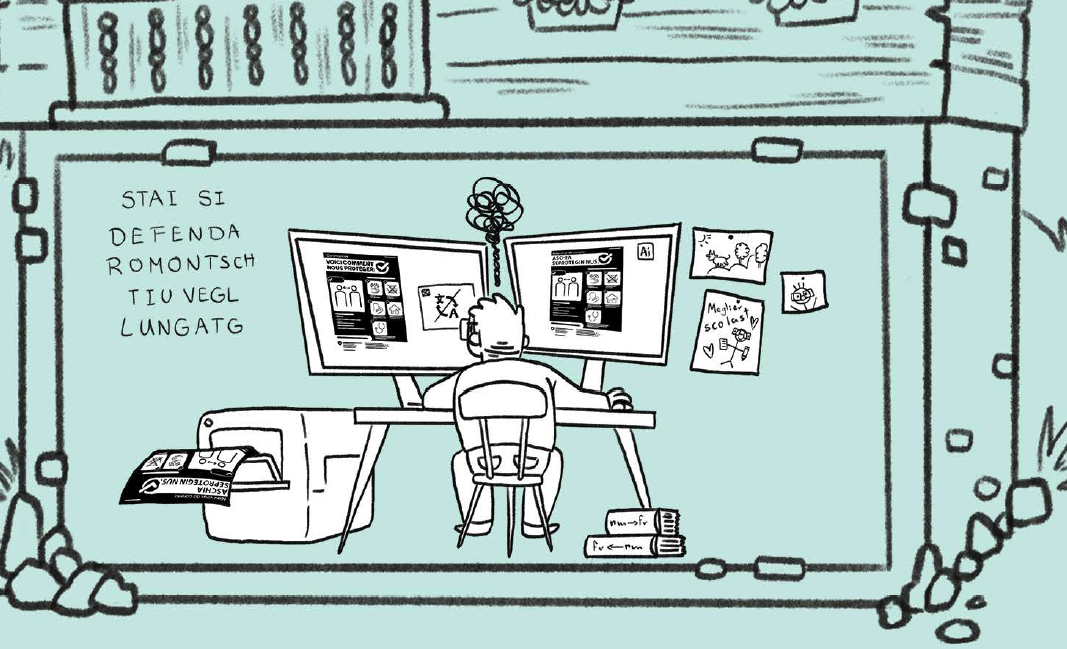

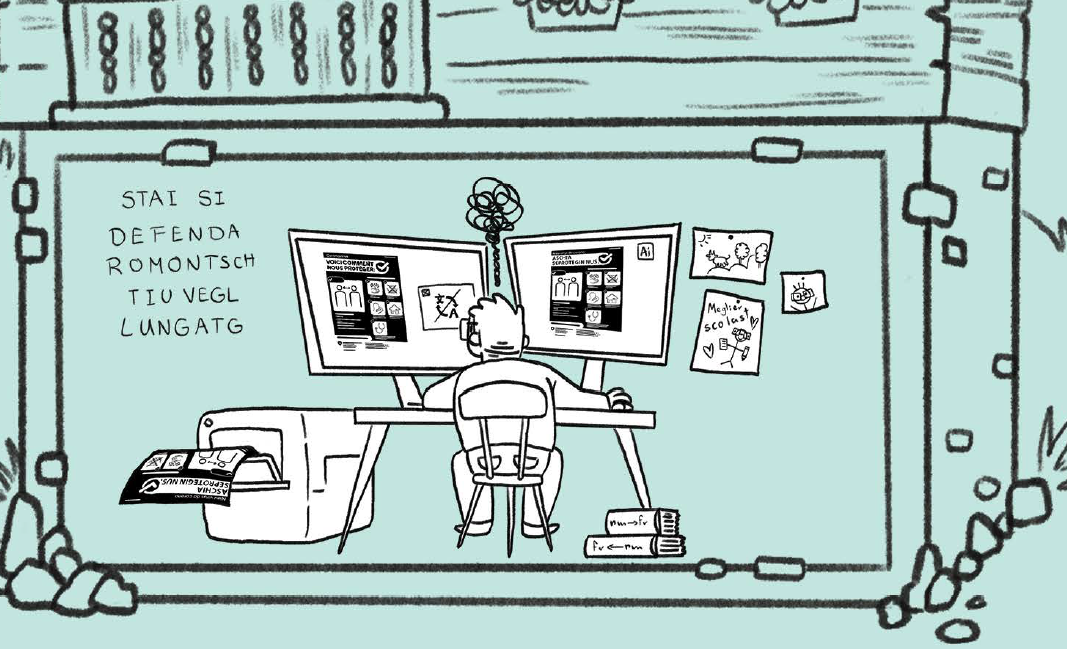

L'enseignant traducteur

Au tout début de la pandémie, il n’existait pas encore d’affiche en romanche pour la campagne contre le coronavirus, mise en place dans l’urgence par l’Office fédéral de la santé publique. Un enseignant des Grisons prend donc l’initiative de réaliser une version en romanche à l’aide du programme Illustrator qu’il avait déjà souvent utilisé pour traduire des lettres d’information. Comme il n’existe pas encore de support de traduction automatique pour cela, il doit trouver la terminologie appropriée en échangeant avec des spécialistes de la langue. Bien que l’OFSP publie au bout de quelques jours une affiche en romanche des Grisons, il produit de son plein gré, pendant toute la première année de la pandémie, une version en sursilvan des affiches actuelles, car celles-ci sont également très demandées par les administrations communales et les écoles des communes voisines.

Services d'intégration

Pendant le confinement, des spécialistes des questions d’intégration se sont efforcé·e·s d’atteindre les migrant·e·s depuis leur domicile, via les médias sociaux et les sites internet, mais aussi par courrier avec des informations multilingues. Après le confinement, ils peuvent rouvrir leurs guichets. Au guichet d’accueil, il faut négocier une langue de communication. Il n’est pas rare que tant la clientèle migrante que les professionnel·le·s des services spécialisés chargés de l’intégration disposent d’un répertoire linguistique riche. Mais parfois, il est malgré tout impossible de trouver une langue commune. L’inscription à un cours de langue ou d’autres démarches administratives peuvent alors devenir un véritable défi. Les applications de traduction automatique offrent néanmoins la possibilité de communiquer des informations simples, y compris en tigrinya.

Hotlines plurilingues

Certaines ONG gèrent des hotlines plurilingues afin de permettre aux personnes ne maîtrisant aucune langue nationale d’accéder à des informations importantes. Ces lignes d’assistance aident également les personnes migrantes rencontrant des difficultés à accéder aux informations officielles en matière de santé et de prévention. Elles offrent des conseils sur des sujets tels que les règles d’hygiène, les mesures de quarantaine et les questions liées au droit du travail, tout en apportant également un soutien psychologique en période d’incertitude. Ce travail est souvent effectué par des traducteurs et traductrices non professionnel·le·s afin de compléter les informations fournies et traduites par l’État.

Bureaux de soutien administratif

Les services des bureaux de soutien administratif, proposés par de nombreuses ONG (comme la Croix-Rouge), représentent un soutien essentiel pour les personnes qui ne parlent pas les langues nationales et/ou n’ont pas accès aux services administratifs de l’État. Dans ce cadre, des bénévoles ou des personnes employées par l’organisation concernée proposent non seulement des services de rédaction, mais également une aide à la compréhension et à la réalisation de démarches administratives. Pendant la pandémie, ces bureaux sont restés fermés, mais d’autres formes de soutien ont tout de même été mises en place.

Organisations et associations

Certaines organisations et associations qui coordonnaient régulièrement des événements avant la pandémie poursuivent leurs activités même pendant la crise. Comme les rencontres physiques ne sont pas possibles, il est essentiel de maintenir le contact, y compris par voie numérique, afin d’éviter l’isolement et de pouvoir parler des peurs que cette situation exceptionnelle engendre. Des associations qui travaillent avec et pour des personnes migrantes ont, par exemple, développé des ressources multilingues pendant la pandémie, comme des kits d’animation, dans le but de transmettre des informations ciblées sur la pandémie. Ces initiatives ont pour objectif non seulement de maintenir le contact social, mais aussi de garantir une information complète sur les questions de santé ou de droit du travail.

Traçage des contacts

Le traçage des contacts a été un élément essentiel de la stratégie de lutte contre la propagation en Suisse. Ici aussi, les services de traduction jouent un rôle déterminant afin de garantir que toutes les personnes concernées, quelle que soit leur langue, reçoivent les informations nécessaires. Les personnes employées sont souvent des individus qui n’étaient pas nécessairement actifs sur le marché du travail auparavant, comme des retraité·e·s, des chômeur·euse·s ou des étudiant·e·s maîtrisant plusieurs langues, mais n’étant pas des traducteurs et traductrices professionnel·le·s. Ils et elles doivent sans cesse développer des stratégies pour communiquer de manière constructive avec leurs interlocuteurs et interlocutrices et sont régulièrement confronté·e·s à des sujets qui dépassent le domaine de la santé. Lors des vagues de contamination les plus intenses, des centaines de collaborateurs et collaboratrices, réparti·e·s sur plusieurs étages, passent leur temps au téléphone. Ces personnes, responsables du traçage des contacts, doivent traiter de nombreux cas et font souvent des heures supplémentaires. Les centres de traçage sont des endroits très bruyants et associés à un stress élevé pour de nombreux·ses employé·e·s.

Secteur de la santé

Les questions de traduction se posent avec une urgence particulière dans le secteur de la santé, par exemple à l’hôpital. Durant la pandémie, des interprètes ont été de plus en plus sollicité·e·s via des outils de communication numériques tels que Zoom et d’autres plateformes similaires. Leur rôle est de traduire pour des personnes migrantes ne parlant aucune langue nationale ni l’anglais.

Les médecins et soignant·e·s issu·e·s de communautés migrantes ou ayant des liens étroits avec certaines communautés sont des personnes clés importantes. Elles peuvent informer la population sur les règles d’hygiène et l’encourager à les appliquer de manière rigoureuse. Cette mission, bien que nécessaire, peut avoir un effet stigmatisant si elle conduit à percevoir les personnes migrantes comme ayant particulièrement du mal à respecter les règles de santé.

Syndicats

Les syndicats occupent une place essentielle dans l’accompagnement des travailleurs et travailleuses, et ce, même en dehors du contexte pandémique. Pendant la crise, ils ont mis en place des lignes d’assistance multilingues pour répondre aux nombreuses questions liées au droit du travail et aux préoccupations existentielles. Comme certain·e·s travailleurs et travailleuses ne maîtrisent aucune langue nationale, il est particulièrement important que les syndicalistes puissent les conseiller, notamment grâce à leurs propres compétences linguistiques. Afin d’interpréter et d’appliquer correctement les dispositions en droit du travail, qui sont constamment adaptées, les membres des syndicats sont contraint·e·s de rester en contact permanent avec leurs services juridiques. Ces derniers sont responsables de la recherche et de la fourniture d’informations précises et adaptées à chaque situation. Grâce à cette communication continue, les travailleurs et travailleuses peuvent être rapidement conseillé·e·s et s’y retrouver relativement aisément.

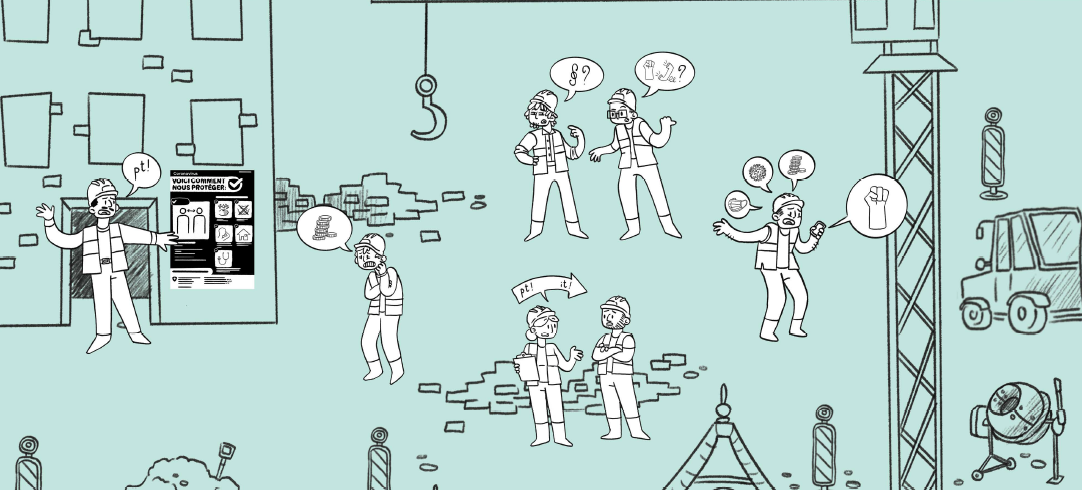

Chantiers

Le télétravail n’est pas possible dans le secteur de la construction. Les informations importantes sur les conditions de travail et les droits sont disponibles dans les langues officielles et de nombreux·ses travailleurs et travailleuses ne les comprennent pas nécessairement. Cette lacune en matière d’information (concernant par exemple les contrats de travail et les salaires) a eu des répercussions néfastes sur les conditions de travail, car la législation en constante évolution et le manque de clarté des réglementations ont généré de l’incertitude et de la peur. Dans ce contexte, la transmission de l’information a été assurée par des traducteurs et traductrices non professionnel·le·s, c’est-à-dire des travailleurs et travailleuses plurilingues sur place, ainsi que par des syndicats et des organisations non gouvernementales.

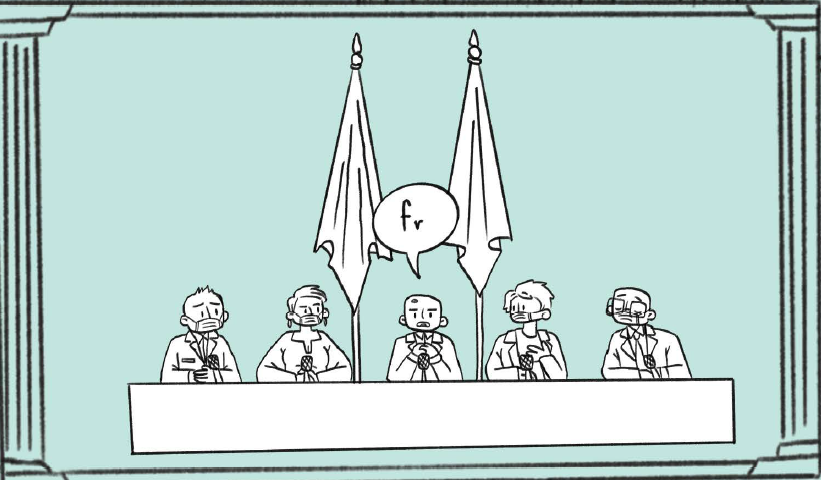

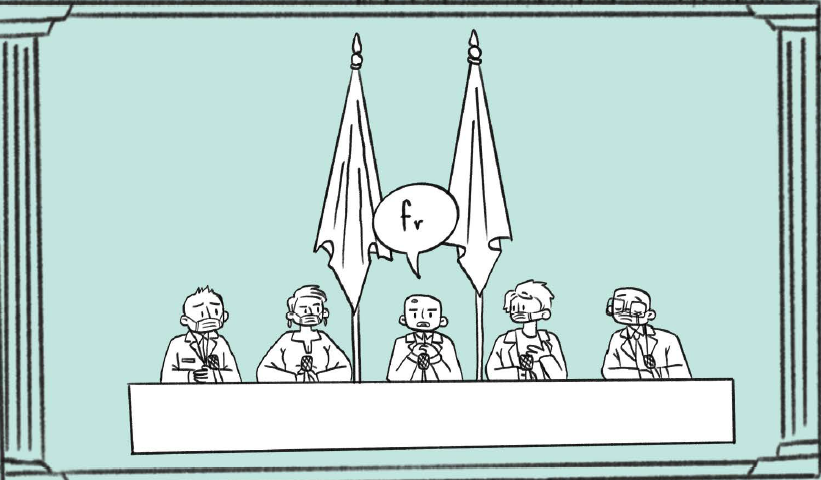

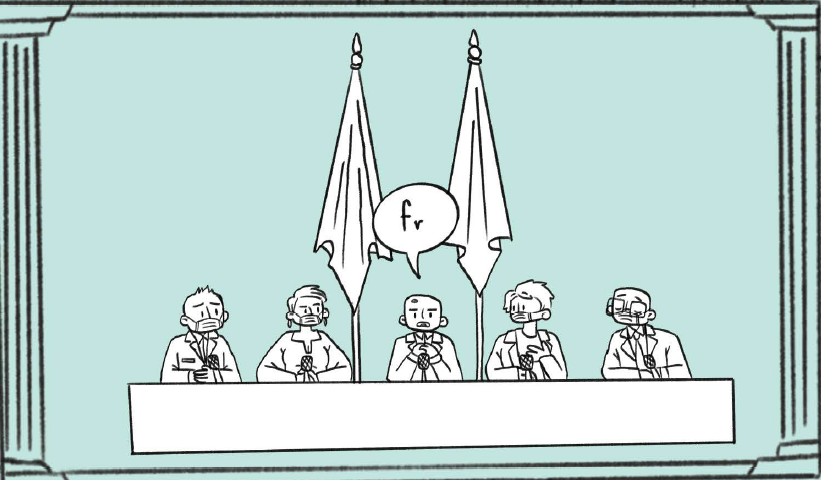

Conférences de presse de l'administration fédérale

Les projets de loi adaptés ainsi que les communiqués de presse doivent également être disponibles pour les conférences de presse initialement organisées plusieurs fois par semaine, dans les trois langues officielles et si possible aussi en anglais. Certains services linguistiques de l’administration fédérale ont même mis en place un service de piquet et du week-end afin de pouvoir livrer les traductions à un rythme soutenu. Lors des conférences de presse, les membres du Conseil fédéral et les expert·e·s présent·e·s s’expriment dans la langue officielle de leur choix. En raison de l’intérêt considérable qu’elles suscitent, ces conférences sont traduites et diffusées en direct pendant les premiers mois de la pandémie.

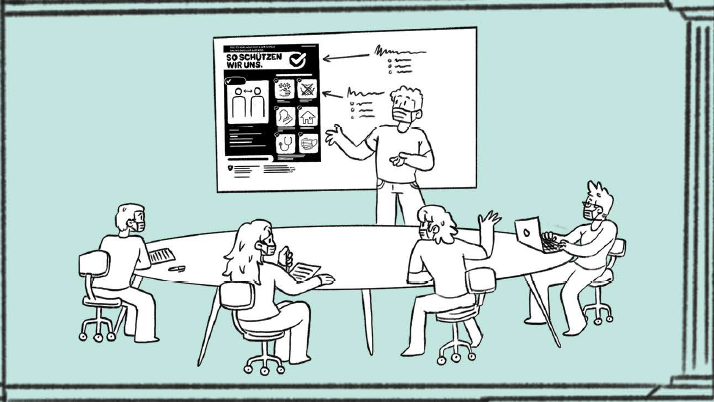

Campagnes de l'OFSP

De leur côté, l’équipe de campagne de l’OFSP et l’agence de communication mandatée insistent sur la nécessité d’utiliser des pictogrammes et des explications aussi simples que possible à comprendre. Le matériel de campagne, qui doit être constamment actualisé, est produit en allemand, puis traduit dans les langues nationales et en anglais, en partie aussi dans d’autres langues. Le slogan de la campagne « Voici comment nous protéger » renonce délibérément aux interdictions et sanctions et fait appel à l’esprit collectif, à la solidarité et à la responsabilité individuelle pour influencer le comportement de la population.

Tsunami d'informations

Respecter les distances, port du masque obligatoire, tests, traçage des contacts, isolement, quarantaine, télétravail, drapeau de solidarité, telles sont quelques-unes des nombreuses règles de conduite et d’hygiène omniprésentes durant la pandémie. Les nombreuses informations proviennent de différentes autorités et de différents acteurs, ce qui explique qu’elles varient non seulement en termes de présentation, mais aussi parfois de contenu. Comme le veut le système fédéral, les informations ont été reprises en cascade tant par l’OFSP que par certains cantons et villes, menant leurs propres campagnes contre le coronavirus. En outre, des théoricien·ne·s du complot utilisent également le langage visuel de la campagne de l’OFSP pour diffuser leurs messages. Comme la situation évolue rapidement, de nouvelles affiches doivent être constamment mises en place ; des affiches parfois dépassées accroissent la confusion. Dans l’espace public, les langues officielles locales dominent, mais d’autres langues sont également visibles de manière ponctuelle (p. ex. au kiosque, lors de la distribution de flyers ou dans les étalages des lieux de rencontre pour migrant·e·s). Ce « tsunami d’informations » diffusé sur tous les canaux, dans différents formats et langues et provenant de diverses sources, peut provoquer une surcharge d’informations. Et cela n’est pas uniquement le cas chez les personnes ayant peu de connaissances des langues officielles locales.

Tsunami d'informations

Respecter les distances, port du masque obligatoire, tests, traçage des contacts, isolement, quarantaine, télétravail, drapeau de solidarité, telles sont quelques-unes des nombreuses règles de conduite et d’hygiène omniprésentes durant la pandémie. Les nombreuses informations proviennent de différentes autorités et de différents acteurs, ce qui explique qu’elles varient non seulement en termes de présentation, mais aussi parfois de contenu. Comme le veut le système fédéral, les informations ont été reprises en cascade tant par l’OFSP que par certains cantons et villes, menant leurs propres campagnes contre le coronavirus. En outre, des théoricien·ne·s du complot utilisent également le langage visuel de la campagne de l’OFSP pour diffuser leurs messages. Comme la situation évolue rapidement, de nouvelles affiches doivent être constamment mises en place ; des affiches parfois dépassées accroissent la confusion. Dans l’espace public, les langues officielles locales dominent, mais d’autres langues sont également visibles de manière ponctuelle (p. ex. au kiosque, lors de la distribution de flyers ou dans les étalages des lieux de rencontre pour migrant·e·s). Ce « tsunami d’informations » diffusé sur tous les canaux, dans différents formats et langues et provenant de diverses sources, peut provoquer une surcharge d’informations. Et cela n’est pas uniquement le cas chez les personnes ayant peu de connaissances des langues officielles locales.

Tsunami d'informations

Respecter les distances, port du masque obligatoire, tests, traçage des contacts, isolement, quarantaine, télétravail, drapeau de solidarité, telles sont quelques-unes des nombreuses règles de conduite et d’hygiène omniprésentes durant la pandémie. Les nombreuses informations proviennent de différentes autorités et de différents acteurs, ce qui explique qu’elles varient non seulement en termes de présentation, mais aussi parfois de contenu. Comme le veut le système fédéral, les informations ont été reprises en cascade tant par l’OFSP que par certains cantons et villes, menant leurs propres campagnes contre le coronavirus. En outre, des théoricien·ne·s du complot utilisent également le langage visuel de la campagne de l’OFSP pour diffuser leurs messages. Comme la situation évolue rapidement, de nouvelles affiches doivent être constamment mises en place ; des affiches parfois dépassées accroissent la confusion. Dans l’espace public, les langues officielles locales dominent, mais d’autres langues sont également visibles de manière ponctuelle (p. ex. au kiosque, lors de la distribution de flyers ou dans les étalages des lieux de rencontre pour migrant·e·s). Ce « tsunami d’informations » diffusé sur tous les canaux, dans différents formats et langues et provenant de diverses sources, peut provoquer une surcharge d’informations. Et cela n’est pas uniquement le cas chez les personnes ayant peu de connaissances des langues officielles locales.

Tsunami d'informations

Respecter les distances, port du masque obligatoire, tests, traçage des contacts, isolement, quarantaine, télétravail, drapeau de solidarité, telles sont quelques-unes des nombreuses règles de conduite et d’hygiène omniprésentes durant la pandémie. Les nombreuses informations proviennent de différentes autorités et de différents acteurs, ce qui explique qu’elles varient non seulement en termes de présentation, mais aussi parfois de contenu. Comme le veut le système fédéral, les informations ont été reprises en cascade tant par l’OFSP que par certains cantons et villes, menant leurs propres campagnes contre le coronavirus. En outre, des théoricien·ne·s du complot utilisent également le langage visuel de la campagne de l’OFSP pour diffuser leurs messages. Comme la situation évolue rapidement, de nouvelles affiches doivent être constamment mises en place ; des affiches parfois dépassées accroissent la confusion. Dans l’espace public, les langues officielles locales dominent, mais d’autres langues sont également visibles de manière ponctuelle (p. ex. au kiosque, lors de la distribution de flyers ou dans les étalages des lieux de rencontre pour migrant·e·s). Ce « tsunami d’informations » diffusé sur tous les canaux, dans différents formats et langues et provenant de diverses sources, peut provoquer une surcharge d’informations. Et cela n’est pas uniquement le cas chez les personnes ayant peu de connaissances des langues officielles locales.

Tsunami d'informations

Respecter les distances, port du masque obligatoire, tests, traçage des contacts, isolement, quarantaine, télétravail, drapeau de solidarité, telles sont quelques-unes des nombreuses règles de conduite et d’hygiène omniprésentes durant la pandémie. Les nombreuses informations proviennent de différentes autorités et de différents acteurs, ce qui explique qu’elles varient non seulement en termes de présentation, mais aussi parfois de contenu. Comme le veut le système fédéral, les informations ont été reprises en cascade tant par l’OFSP que par certains cantons et villes, menant leurs propres campagnes contre le coronavirus. En outre, des théoricien·ne·s du complot utilisent également le langage visuel de la campagne de l’OFSP pour diffuser leurs messages. Comme la situation évolue rapidement, de nouvelles affiches doivent être constamment mises en place ; des affiches parfois dépassées accroissent la confusion. Dans l’espace public, les langues officielles locales dominent, mais d’autres langues sont également visibles de manière ponctuelle (p. ex. au kiosque, lors de la distribution de flyers ou dans les étalages des lieux de rencontre pour migrant·e·s). Ce « tsunami d’informations » diffusé sur tous les canaux, dans différents formats et langues et provenant de diverses sources, peut provoquer une surcharge d’informations. Et cela n’est pas uniquement le cas chez les personnes ayant peu de connaissances des langues officielles locales.

Tsunami d'informations

Respecter les distances, port du masque obligatoire, tests, traçage des contacts, isolement, quarantaine, télétravail, drapeau de solidarité, telles sont quelques-unes des nombreuses règles de conduite et d’hygiène omniprésentes durant la pandémie. Les nombreuses informations proviennent de différentes autorités et de différents acteurs, ce qui explique qu’elles varient non seulement en termes de présentation, mais aussi parfois de contenu. Comme le veut le système fédéral, les informations ont été reprises en cascade tant par l’OFSP que par certains cantons et villes, menant leurs propres campagnes contre le coronavirus. En outre, des théoricien·ne·s du complot utilisent également le langage visuel de la campagne de l’OFSP pour diffuser leurs messages. Comme la situation évolue rapidement, de nouvelles affiches doivent être constamment mises en place ; des affiches parfois dépassées accroissent la confusion. Dans l’espace public, les langues officielles locales dominent, mais d’autres langues sont également visibles de manière ponctuelle (p. ex. au kiosque, lors de la distribution de flyers ou dans les étalages des lieux de rencontre pour migrant·e·s). Ce « tsunami d’informations » diffusé sur tous les canaux, dans différents formats et langues et provenant de diverses sources, peut provoquer une surcharge d’informations. Et cela n’est pas uniquement le cas chez les personnes ayant peu de connaissances des langues officielles locales.

Tsunami d'informations

Respecter les distances, port du masque obligatoire, tests, traçage des contacts, isolement, quarantaine, télétravail, drapeau de solidarité, telles sont quelques-unes des nombreuses règles de conduite et d’hygiène omniprésentes durant la pandémie. Les nombreuses informations proviennent de différentes autorités et de différents acteurs, ce qui explique qu’elles varient non seulement en termes de présentation, mais aussi parfois de contenu. Comme le veut le système fédéral, les informations ont été reprises en cascade tant par l’OFSP que par certains cantons et villes, menant leurs propres campagnes contre le coronavirus. En outre, des théoricien·ne·s du complot utilisent également le langage visuel de la campagne de l’OFSP pour diffuser leurs messages. Comme la situation évolue rapidement, de nouvelles affiches doivent être constamment mises en place ; des affiches parfois dépassées accroissent la confusion. Dans l’espace public, les langues officielles locales dominent, mais d’autres langues sont également visibles de manière ponctuelle (p. ex. au kiosque, lors de la distribution de flyers ou dans les étalages des lieux de rencontre pour migrant·e·s). Ce « tsunami d’informations » diffusé sur tous les canaux, dans différents formats et langues et provenant de diverses sources, peut provoquer une surcharge d’informations. Et cela n’est pas uniquement le cas chez les personnes ayant peu de connaissances des langues officielles locales.

Organisations et associations

Certaines organisations et associations qui coordonnaient régulièrement des événements avant la pandémie poursuivent leurs activités même pendant la crise. Comme les rencontres physiques ne sont pas possibles, il est essentiel de maintenir le contact, y compris par voie numérique, afin d’éviter l’isolement et de pouvoir parler des peurs que cette situation exceptionnelle engendre. Des associations qui travaillent avec et pour des personnes migrantes ont, par exemple, développé des ressources multilingues pendant la pandémie, comme des kits d’animation, dans le but de transmettre des informations ciblées sur la pandémie. Ces initiatives ont pour objectif non seulement de maintenir le contact social, mais aussi de garantir une information complète sur les questions de santé ou de droit du travail.

Interprètes dans le domaine de la santé

La situation est difficile pour les interprètes dans le domaine de la santé. Pour ne pas s’exposer à des risques de contagion inutiles, mais aussi pour réduire les efforts et les coûts, ces interprètes travaillent de plus en plus avec des traductions par vidéo. Depuis leur domicile, ils et elles peuvent interpréter les échanges entre médecins et patient·e·s. Les problèmes techniques et le port du masque compliquent constamment la communication, si bien qu’ils et elles sont complètement épuisé·e·s en fin de journée.

Traducteur·ice·s indépendant·e·s

Les traducteur·ice·s indépendant·e·s travaillant depuis leur domicile, qui collaboraient déjà auparavant avec l’OFSP (Office Fédéral de Santé Publique) et d’autres institutions du domaine de la santé, sont submergé·e·s de mandats pendant la pandémie. Leur boîte aux lettres est saturée et les délais exigés sont souvent irréalistes. Outre le volume et la pression des délais, les nombreuses modifications de dernière minute apportées aux textes à traduire sont également démoralisantes. Sans parler des conditions difficiles en période d’enseignement à distance. Avec beaucoup de café et des nerfs solides, la plupart parviennent tant bien que mal à garder la tête hors de l’eau.