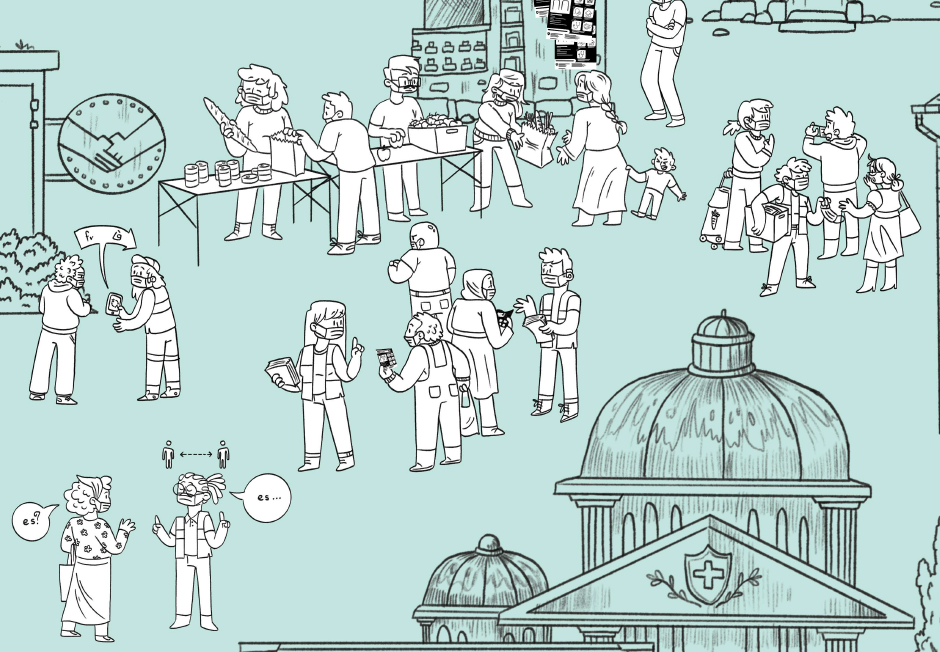

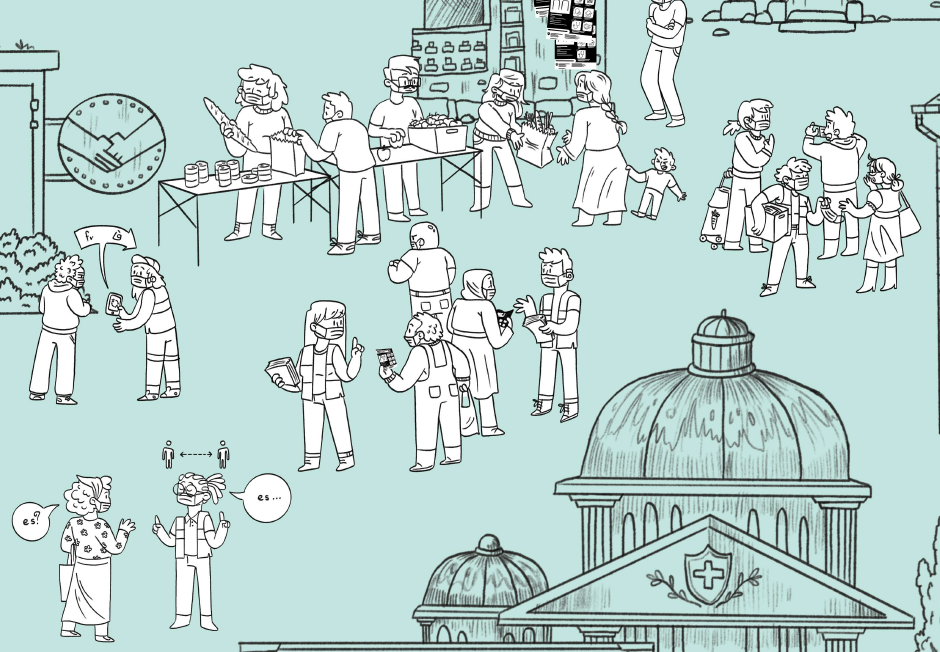

Distribuzione di generi alimentari

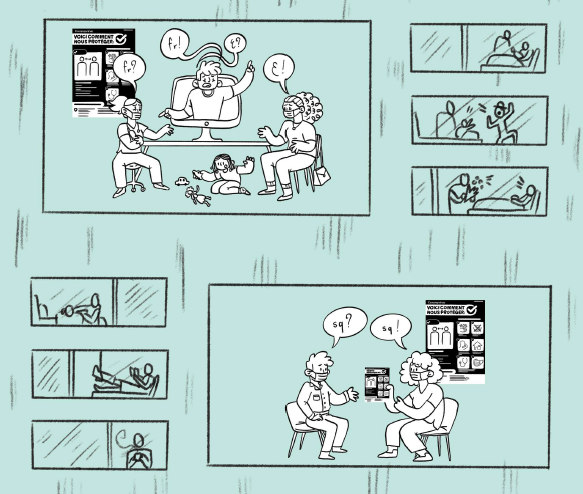

Poco dopo l’inizio della crisi, sulla stampa sono apparse immagini di lunghe code nei punti di distribuzione di generi alimentari. Il numero di persone che avevano bisogno di aiuto per l’acquisto di cibo è cresciuto sensibilmente durante la pandemia. ONG e attori della società civile hanno sfruttato queste occasioni per consegnare materiale informativo (volantini ecc.) in più lingue, disinfettante per le mani e mascherine, e per rispondere a domande frequenti sulle regole di igiene o sul tema del lavoro.

Ufficio federale de la sanità pubblica

Pochi giorni dopo il lancio della campagna nazionale, alcuni media della diaspora e ONG hanno criticato pubblicamente il fatto che il governo comunicasse solo nelle lingue nazionali e in inglese. L’UFSP aveva già avviato altre traduzioni, le quali non potevano però essere portate a termine in tempi rapidi. Occorreva dapprima operare una scelta e organizzare il lavoro: quali contenuti dovevano essere tradotti? Quali lingue della migrazione andavano considerate? Chi poteva assumere questi mandati di traduzione? Per la selezione delle lingue, sono tornate utili le esperienze di campagne precedenti, le ultime informazioni statistiche sui gruppi linguistici e i richiedenti l’asilo in Svizzera, nonché le esigenze espresse dalle ONG. Restava tuttavia la difficoltà di trovare traduttrici e traduttori professionisti per lingue rare, per esempio il tibetano. Alcune informazioni sono state tradotte in ventisei lingue, in lingua facile e nella lingua dei segni. In tale ottica, una stretta collaborazione con i servizi linguistici è stata imprescindibile: le specialiste e gli specialisti della Confederazione ricevevano quasi quotidianamente telefonate e e-mail con la richiesta di tradurre quanto prima i nuovi prodotti della campagna.

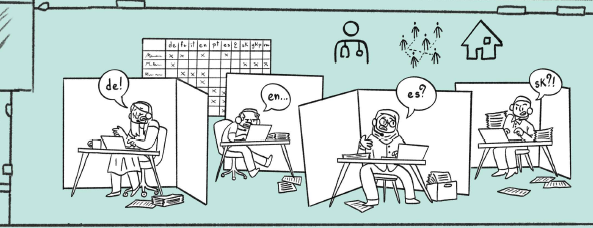

Traduttrici e traduttori all'estero

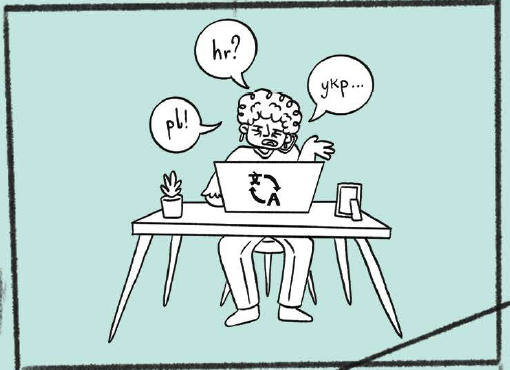

Oltre alla mole di lavoro, alla pressione temporale, a un eventuale fuso orario e a possibili problemi tecnici, le traduttrici e i traduttori che lavorano all’estero avevano una difficoltà in più: imparare le regole e la terminologia in uso in Svizzera. Secondo il paese in cui si trovavano, non potevano lasciare la loro abitazione ed erano soggetti a rigorose limitazioni della libertà di movimento.

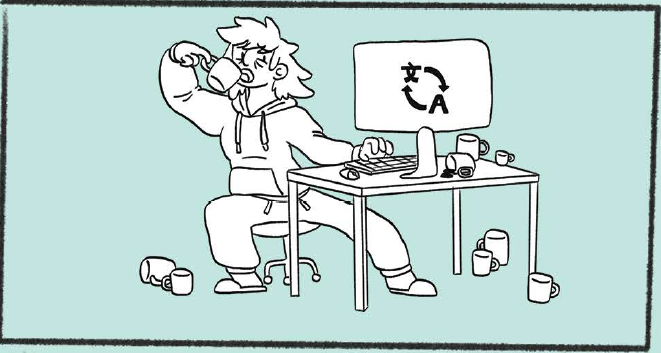

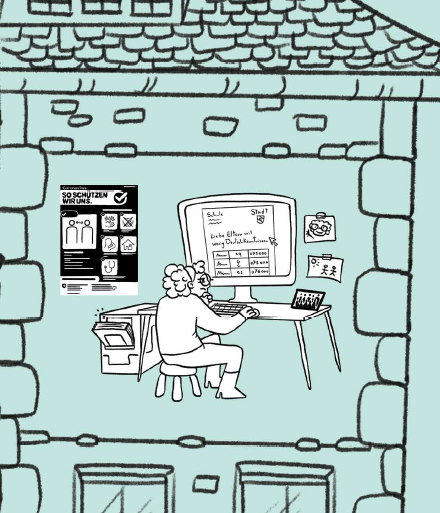

Traduttrici e traduttori indipendenti

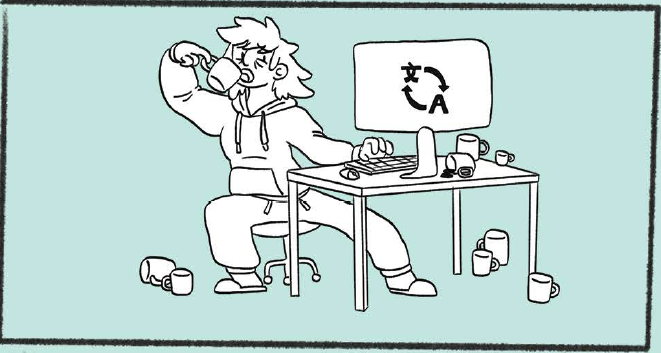

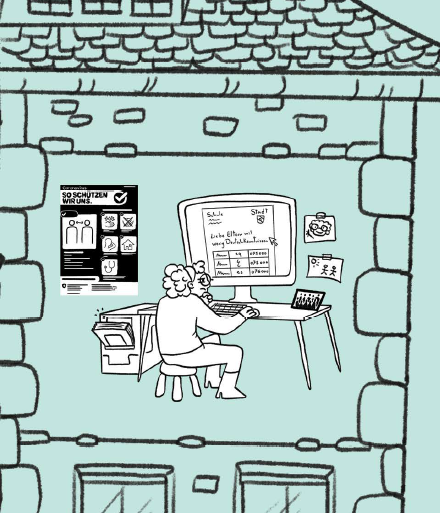

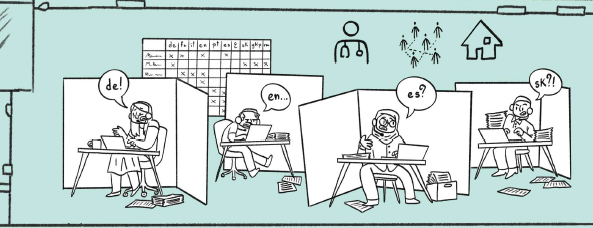

Durante la pandemia, le traduttrici e i traduttori indipendenti che già in precedenza lavoravano per l’UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica) e altre istituzioni del settore sanitario sono stati riempiti di mandati con scadenze spesso irrealistiche. Oltre che con la mole di lavoro e la pressione temporale, hanno dovuto fare i conti anche con le numerose modifiche apportate all’ultimo momento ai testi da tradurre, e tutto questo in condizioni rese ancor più difficili dal fatto che le scuole erano chiuse e i figli seguivano le lezioni da casa. Con tanto caffè e nervi saldi, la maggior parte di loro è riuscita a tenere il ritmo.

Traduttrici e traduttori indipendenti

Durante la pandemia, le traduttrici e i traduttori indipendenti che già in precedenza lavoravano per l’UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica) e altre istituzioni del settore sanitario sono stati riempiti di mandati con scadenze spesso irrealistiche. Oltre che con la mole di lavoro e la pressione temporale, hanno dovuto fare i conti anche con le numerose modifiche apportate all’ultimo momento ai testi da tradurre, e tutto questo in condizioni rese ancor più difficili dal fatto che le scuole erano chiuse e i figli seguivano le lezioni da casa. Con tanto caffè e nervi saldi, la maggior parte di loro è riuscita a tenere il ritmo.

Traduttrici e traduttori indipendenti

Durante la pandemia, le traduttrici e i traduttori indipendenti che già in precedenza lavoravano per l’UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica) e altre istituzioni del settore sanitario sono stati riempiti di mandati con scadenze spesso irrealistiche. Oltre che con la mole di lavoro e la pressione temporale, hanno dovuto fare i conti anche con le numerose modifiche apportate all’ultimo momento ai testi da tradurre, e tutto questo in condizioni rese ancor più difficili dal fatto che le scuole erano chiuse e i figli seguivano le lezioni da casa. Con tanto caffè e nervi saldi, la maggior parte di loro è riuscita a tenere il ritmo.

Studi di traduzione

Gli studi di traduzione che coprono più lingue sono stati molto gettonati durante la pandemia. Per far fronte a tale richiesta, hanno collaborato con freelance in Svizzera e all’estero. La gestione è stata stressante perché non è facile trovare in pochissimo tempo qualcuno che traduca un documento in cinese. I giorni festivi differenti e il fuso orario hanno complicato ulteriormente il coordinamento. La doppia esternalizzazione – da autorità e istituzioni ad agenzie di traduzione, e da queste alle traduttrici e ai traduttori indipendenti in Svizzera e all’estero – ha consentito da un lato di effettuare a breve termine traduzioni in lingue rare, ma dall’altro ha fatto aumentare la pressione sui prezzi e sui tempi di consegna.

Portale nord del San Gottardo

La Pasqua 2020 è stata diversa dal solito al portale nord del San Gottardo: non vi sono state code chilometriche, bensì solo poche auto e alcuni poliziotti che distribuivano volantini sui quali si invitava in italiano, tedesco e francese a non raggiungere il Ticino. Non avendo emesso un divieto di uscire di casa, le autorità non potevano impedire di varcare le Alpi, ma con manifesti e volantini il governo ticinese si è appellato alla solidarietà nei confronti di un Cantone duramente colpito nei primi mesi di pandemia. Per far passare più efficacemente questo messaggio insolito per una destinazione turistica, sui media (sociali) si sono mobilitate anche personalità ticinesi di spicco.

Sensibilizzazione

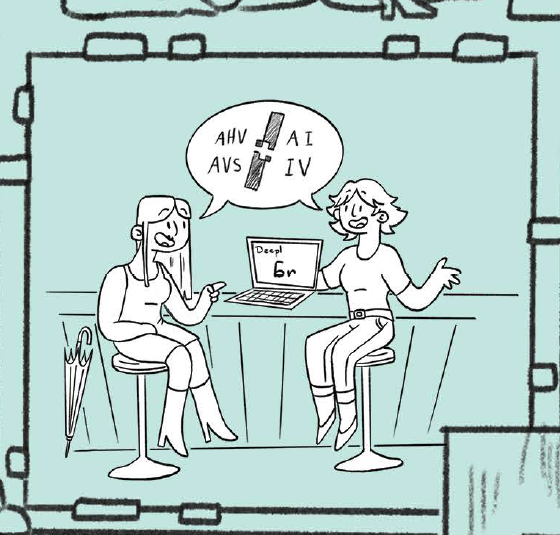

Alcune organizzazioni si sono impegnate per gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili, come le lavoratrici e i lavoratori del sesso, proponendo la traduzione di moduli (p.es. per le indennità di perdita di guadagno). Le lavoratrici e i lavoratori del sesso che non conoscono le lingue nazionali non erano infatti in grado di compilare moduli in italiano, tedesco o francese. Le traduzioni (p.es. in bulgaro) sono state realizzate con programmi come DeepL e utilizzate da persone in contatto con le dirette e i diretti interessati, per esempio operatrici e operatori sociali. In questo modo, le lavoratrici e i lavoratori del sesso hanno ricevuto accesso a risorse materiali fondamentali in un periodo in cui la loro attività era stata vietata.

Sensibilizzazione

Alcune organizzazioni si sono impegnate per gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili, come le lavoratrici e i lavoratori del sesso, proponendo la traduzione di moduli (p.es. per le indennità di perdita di guadagno). Le lavoratrici e i lavoratori del sesso che non conoscono le lingue nazionali non erano infatti in grado di compilare moduli in italiano, tedesco o francese. Le traduzioni (p.es. in bulgaro) sono state realizzate con programmi come DeepL e utilizzate da persone in contatto con le dirette e i diretti interessati, per esempio operatrici e operatori sociali. In questo modo, le lavoratrici e i lavoratori del sesso hanno ricevuto accesso a risorse materiali fondamentali in un periodo in cui la loro attività era stata vietata.

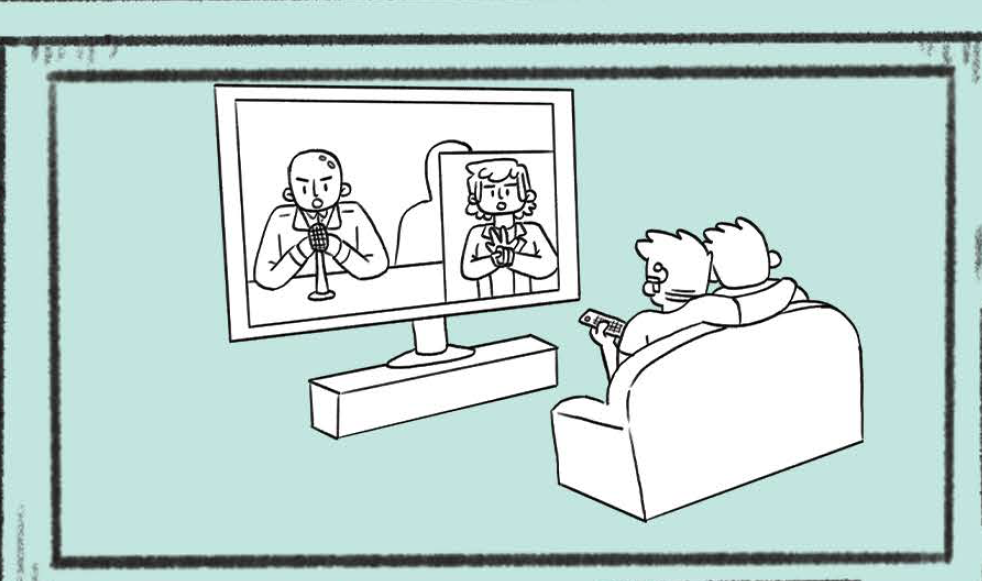

Enti pubblici radiotelevisivi

Nei primi mesi di crisi, il fabbisogno di informazioni è stato altissimo. Tutti i media parlavano del coronavirus e delle misure adottate dallo Stato. Le cifre e le curve dei contagi e dei decessi erano onnipresenti. Anche i rappresentanti degli organi di informazione dovevano attenersi alle regole di prevenzione e di comportamento: le interviste venivano per esempio condotte talvolta dietro a plexiglas per evitare di dover indossare le mascherine. Le conferenze stampa trasmesse in diretta da Palazzo federale sono state seguite da un numero mai visto di spettatrici e spettatori. Gli enti pubblici radiotelevisivi hanno proposto una traduzione nella lingua ufficiale della regione in questione e nella lingua dei segni. Nel corso dei primi mesi, i costi erano coperti per metà dalla Confederazione. Le persone con scarse conoscenze delle lingue ufficiali si informavano su canali stranieri, il che ha generato una certa incertezza sulle regole di prevenzione e di comportamento da rispettare.

Media della diaspora

Le autorità federali hanno sostenuto alcuni media della diaspora, affinché potessero diffondere anche nelle lingue della migrazione le informazioni necessarie sulle regole e le misure vigenti in Svizzera. Questi organi di informazione disponevano di una rete di corrispondenti, traduttrici e traduttori provenienti da comunità di migranti che si sono impegnati a fungere da moltiplicatori in cambio di un indennizzo simbolico.

Enti pubblici radiotelevisivi

Nei primi mesi di crisi, il fabbisogno di informazioni è stato altissimo. Tutti i media parlavano del coronavirus e delle misure adottate dallo Stato. Le cifre e le curve dei contagi e dei decessi erano onnipresenti. Anche i rappresentanti degli organi di informazione dovevano attenersi alle regole di prevenzione e di comportamento: le interviste venivano per esempio condotte talvolta dietro a plexiglas per evitare di dover indossare le mascherine. Le conferenze stampa trasmesse in diretta da Palazzo federale sono state seguite da un numero mai visto di spettatrici e spettatori. Gli enti pubblici radiotelevisivi hanno proposto una traduzione nella lingua ufficiale della regione in questione e nella lingua dei segni. Nel corso dei primi mesi, i costi erano coperti per metà dalla Confederazione. Le persone con scarse conoscenze delle lingue ufficiali si informavano su canali stranieri, il che ha generato una certa incertezza sulle regole di prevenzione e di comportamento da rispettare.

Ricerca e diffusione

Quando anche le università hanno riaperto le porte, ricercatrici e ricercatori sono tornati a incontrarsi in presenza. La pandemia ha avuto un ruolo centrale anche in numerosi progetti di ricerca. Con l’aiuto della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), un team del Centro scientifico di competenza per il plurilinguismo (CSP) ha studiato il plurilinguismo e le attività di traduzione durante la crisi sanitaria. L’analisi, incentrata sulle barriere linguistiche e di altro tipo, nonché sulle strategie per superarle, ha rilevato che le traduzioni da sole non sono bastate a ridurre le disuguaglianze sociali messe ancora più in evidenza dalla pandemia.

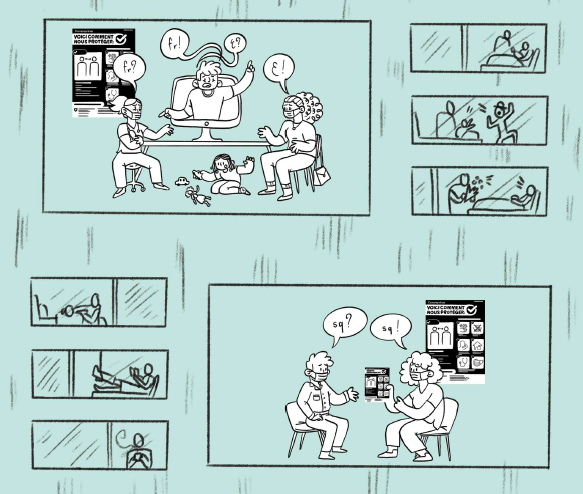

Per diffondere e rendere meglio accessibili i risultati, il team di ricerca ha redatto un rapporto consultabile tramite codice QR e, in stretta collaborazione con un giovane artista, realizzato l’immagine di copertina che rappresenta efficacemente i luoghi e gli attori che hanno svolto lavori di mediazione e di traduzione durante la pandemia.

Direttrice scolastica

Le scuole sono state costantemente alle prese con lavori di traduzione. Talvolta hanno potuto avvalersi di interpreti interculturali, per esempio per serate con i genitori o altri colloqui importanti con persone che non masticano sufficientemente la lingua locale, ma nella maggior parte dei casi è stato necessario arrangiarsi con traduzioni informali e spontanee effettuate da insegnanti, responsabili dell’educazione e bambini. Durante il lockdown, si è passati quasi dall’oggi al domani alla scuola a distanza, con conseguenti difficoltà linguistiche, pedagogiche e tecniche. Le informazioni delle autorità destinate alle e ai responsabili dell’educazione erano spesso troppo lunghe e complesse. Nei primi giorni del lockdown, una direttrice scolastica ha dunque scritto una lettera ai genitori con scarse conoscenze di tedesco affinché sapessero a chi rivolgersi per problemi di comprensione. Ha fatto tutto il possibile per trovare genitori che conoscessero le lingue della migrazione più diffuse a scuola e che si mettessero a disposizione in caso di domande, e ha realizzato un volantino con il loro nome, il numero di telefono e le lingue parlate.

Membri della famiglia

Le traduzioni per la scuola hanno coinvolto sovente anche membri della famiglia: un papà ha aiutato per esempio una direttrice scolastica a tradurre in turco un testo informativo. Dato che è cresciuto in Svizzera, sa parlare turco ma ha difficoltà a scriverlo, per cui ha consultato per sicurezza un dizionario.

Persone anziane

La situazione è stata difficile in particolare per le persone anziane con passato migratorio. Nonostante i pittogrammi, in alcuni casi non capivano nemmeno il volantino della campagna nazionale contro il coronavirus, e non sapevano quindi che cosa dovevano fare e se potevano uscire di casa. In casi simili, sono corsi in aiuto i parenti, per esempio un nipote che ha tradotto in lingua tamil le spiegazioni sotto i pittogrammi.

Mediatrici e mediatori interculturali

Durante il lockdown, è stato molto importante mantenere i contatti con famiglie con passato migratorio. Mediatrici e mediatori interculturali hanno per esempio distribuito giocattoli e libri ai bambini, e tranquillizzato le famiglie che da giorni non uscivano e quasi non arieggiavano più l’appartamento per paura del coronavirus. Hanno spiegato – se necessario a gesti – che in Svizzera non vigeva un divieto di uscire di casa e che per i bambini era fondamentale muoversi e trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta.

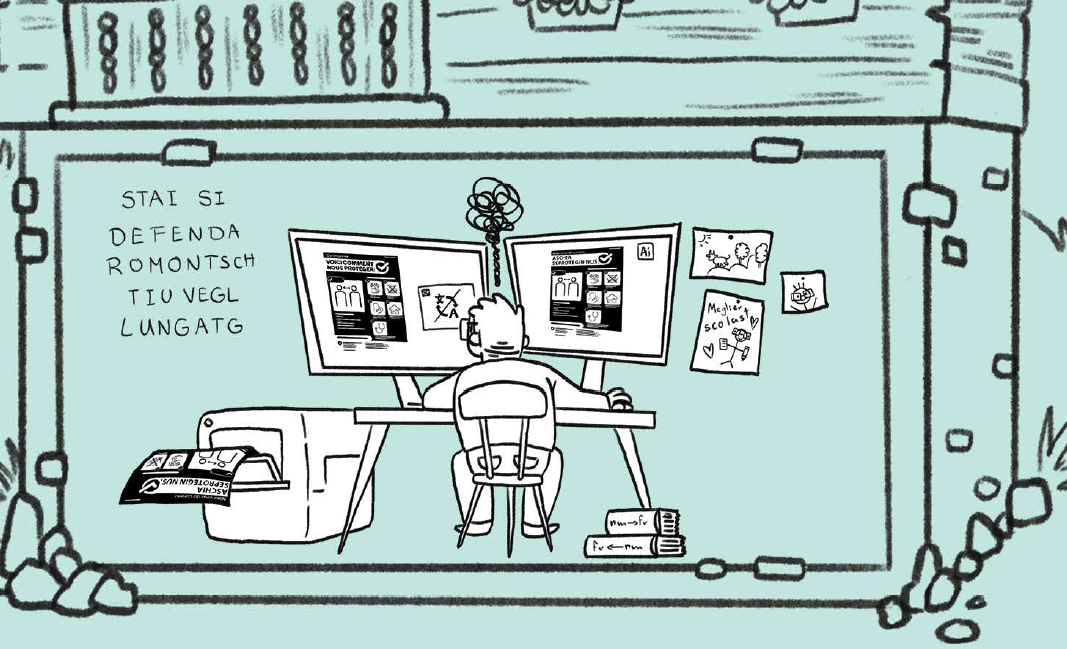

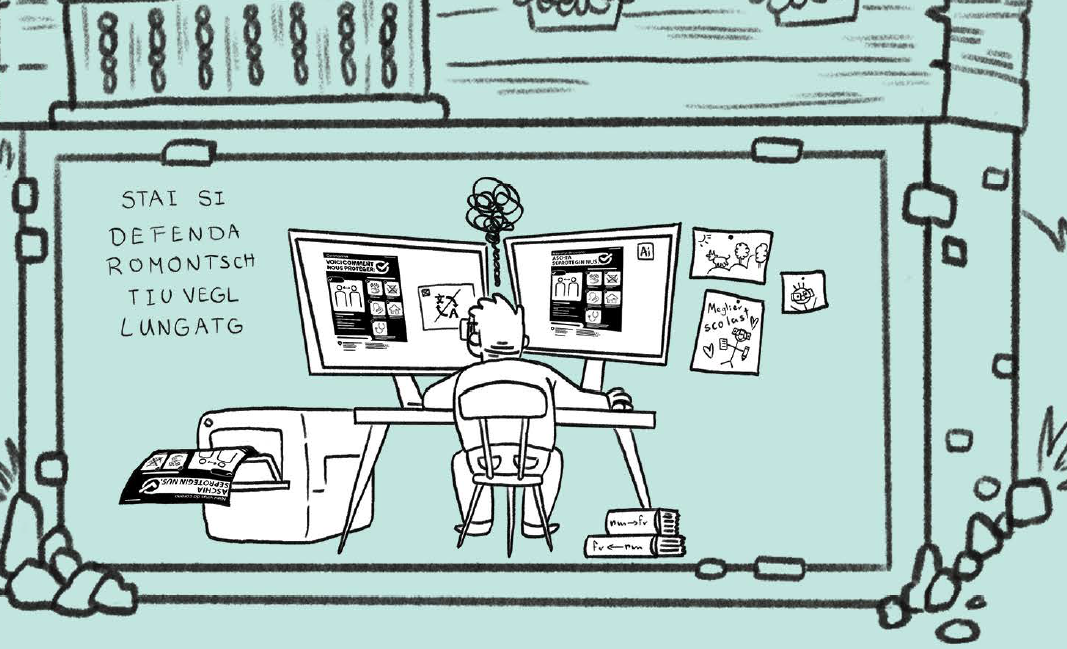

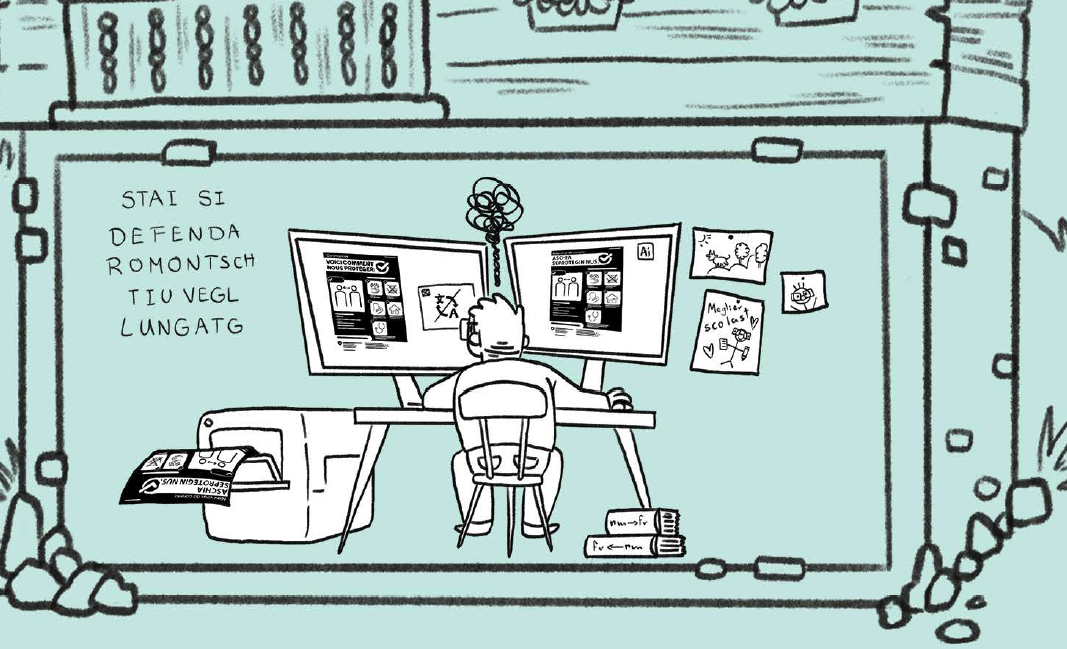

Un insegnante traduttore

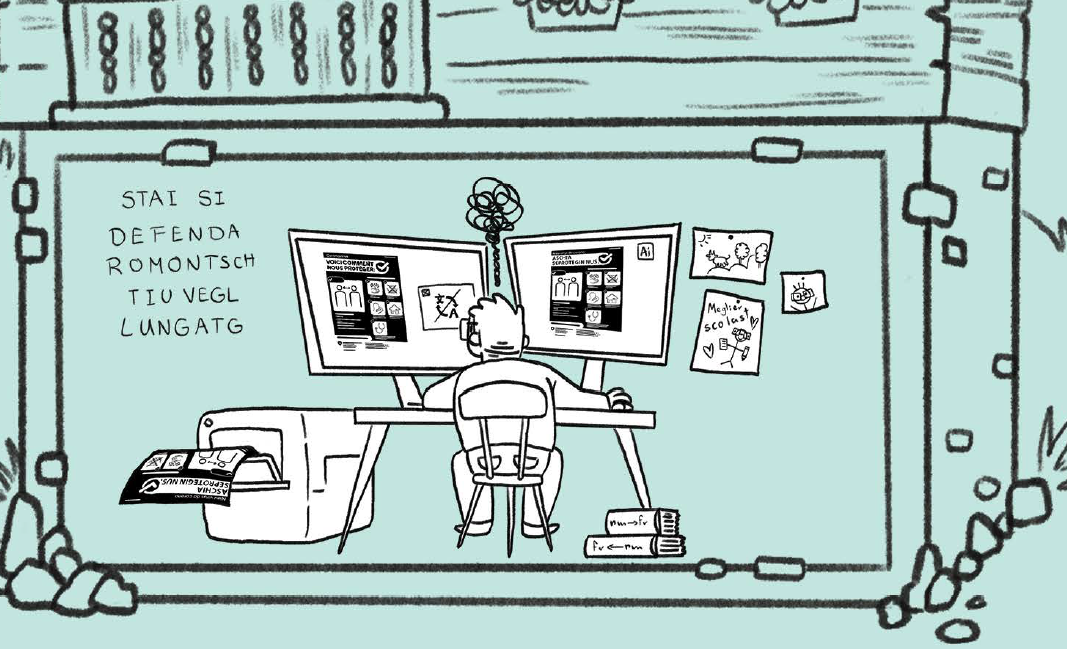

All’inizio della pandemia non c’era alcun manifesto in retoromancio della campagna lanciata in fretta e furia dall’UFSP. Nei Grigioni, un insegnante ha quindi preso l’iniziativa e, con l’aiuto del programma Illustrator che utilizzava spesso, ha realizzato una versione in retoromancio. Non potendo contare su un’applicazione di traduzione simultanea, si è rivolto a specialiste e specialisti per utilizzare la terminologia corretta. Da lì a pochi giorni l’UFSP ha messo a disposizione anche un manifesto in Rumantsch Grischun, ma durante il primo anno di pandemia l’insegnante ha prodotto anche una versione in romancio sursilvano, molto richiesta dalle autorità e dalle scuole dei Comuni limitrofi.

Uffici per l’integrazione

Durante il lockdown, specialiste e specialisti per l’integrazione si sono impegnati a raggiungere le persone migranti per posta, nonché tramite media sociali e siti internet per fornire loro informazioni plurilingui. Dopo la riapertura degli sportelli, la difficoltà è stata trovare una lingua franca: non di rado l’utenza e il personale degli uffici per l’integrazione possedevano un repertorio linguistico variato, ma in alcuni casi nonostante gli sforzi non si è riusciti a trovare una lingua comune, cosicché l’iscrizione a un corso o un’altra questione amministrativa è diventata una sfida molto impegnativa. Le applicazioni di traduzione simultanea hanno consentito di fornire informazioni di base, per esempio in tigrino.

Hotline plurilingui

Alcune ONG hanno gestito hotline plurilingui per consentire a chi non parla le lingue nazionali e alle persone migranti di accedere a informazioni ufficiali importanti su salute e prevenzione. Queste hotline hanno offerto consulenza sulle regole di igiene, sulle misure di quarantena e su questioni di diritto del lavoro, nonché sostegno psicologico in un periodo di incertezza. Il lavoro è stato svolto spesso da traduttrici e traduttori non professionisti, che hanno completato le informazioni messe a disposizione e tradotte dallo Stato.

Servizi di ufficio

I servizi di ufficio offerti da molte ONG (p.es. la Croce Rossa) sono stati un sostegno essenziale per chi non parla le lingue nazionali e/o non aveva accesso ai servizi amministrativi statali. Volontarie e volontari oppure persone assunte dalla rispettiva organizzazione hanno fornito prestazioni redazionali o aiuto nella comprensione e nell’esecuzione di faccende amministrative. Durante la pandemia, questi servizi erano chiusi, ma ciò non significa che non sia stata prestata assistenza in altro modo.

Organizzazioni e associazioni

Alcune organizzazioni e associazioni che prima della pandemia tenevano regolarmente eventi hanno proseguito la loro attività anche durante la crisi. Visto che non era possibile incontrarsi di persona, è stato molto importante mantenere i contatti per lo meno a livello digitale per prevenire la solitudine e parlare delle ansie provocate dalla straordinarietà della situazione. Le associazioni che lavorano con e per le persone migranti hanno sviluppato risorse in più lingue, per esempio set di moderazione, per informare in modo mirato sulla pandemia. Oltre a salvaguardare i contatti sociali, queste iniziative hanno consentito di rispondere a domande relative alla salute o al diritto del lavoro.

Tracciamento dei contatti

In Svizzera, il tracciamento dei contatti è stato parte integrante della strategia di contenimento e anche in questo ambito i servizi di traduzione hanno giocato un ruolo decisivo affinché tutte le parti in causa, indipendentemente dalla loro lingua, ricevessero le informazioni necessarie. A occuparsene sono state spesso persone non attive sul mercato del lavoro, come pensionate e pensionati, disoccupate e disoccupati, studentesse e studenti che conoscono più lingue, ma che non sono traduttrici e traduttori professionisti. Sono stati chiamati a sviluppare continuamente nuove strategie per comunicare in modo efficace con le loro interlocutrici e i loro interlocutori, e ad affrontare temi che esulavano dal settore sanitario. Durante le maggiori ondate di contagi, i centri di tracciamento dei contatti hanno occupato centinaia di collaboratrici e collaboratori, che dovevano trattare moltissimi casi, spesso facendo ore supplementari. Questi centri sono luoghi molto rumorosi, per molte persone un’ulteriore fonte di stress.

Settore sanitario

La questione delle traduzioni si è posta con una certa urgenza nel settore sanitario, per esempio negli ospedali, dove durante la pandemia si è fatto ricorso a interpreti tramite canali di comunicazione digitali, come Zoom e piattaforme analoghe. Il loro compito era aiutare le persone migranti che non parlano le lingue nazionali o l’inglese.

I membri del personale medico e infermieristico con passato migratorio o contatti stretti con una determinata comunità sono diventati persone chiave, perché potevano informare la popolazione sulle regole di igiene e motivarla ad attuarle sistematicamente. Vi è stato tuttavia anche un rovescio della medaglia, ossia il potenziale di stigmatizzazione delle e dei migranti come persone che faticano a rispettare tali regole.

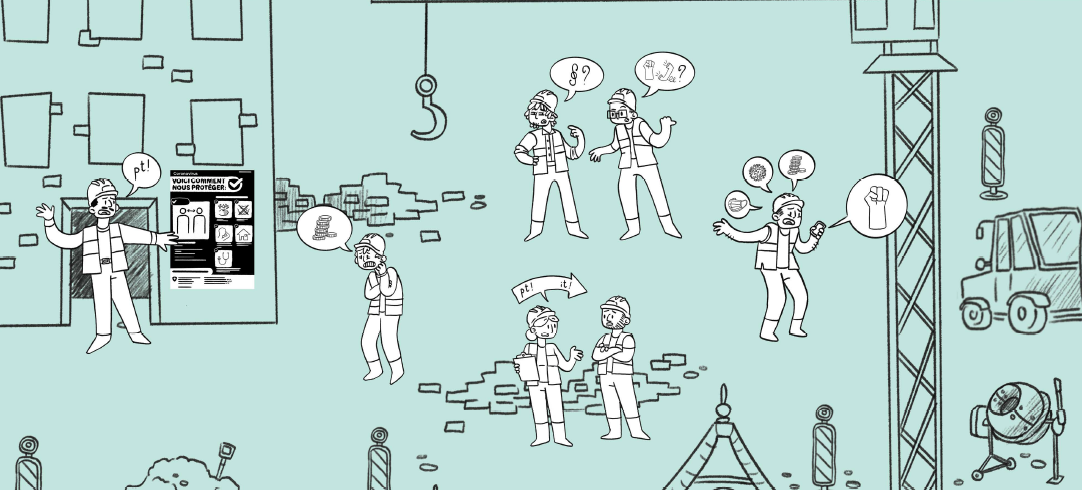

Sindacati

Il sostegno prestato dai sindacati alle lavoratrici e ai lavoratori è sempre fondamentale. Durante la crisi pandemica, hanno predisposto hotline plurilingui per rispondere alle numerose domande in materia di diritto del lavoro e reagire alle preoccupazioni esistenziali. Hanno inoltre messo in campo le loro conoscenze linguistiche per consigliare anche le lavoratrici e i lavoratori che non parlano le lingue nazionali. Per interpretare e attuare correttamente direttive in costante evoluzione, i sindacati erano in contatto continuo con i loro reparti giuridici, i quali si occupavano di cercare e mettere a disposizione informazioni precise e specifiche per i singoli casi. Questa comunicazione regolare ha permesso per lo meno alle lavoratrici e ai lavoratori di ricevere le informazioni necessarie.

Settore edile

Il telelavoro è ovviamente inapplicabile nella maggior parte delle funzioni del settore edile. Importanti informazioni su condizioni di lavoro e diritti erano disponibili in italiano, tedesco e francese, lingue che molte lavoratrici e molti lavoratori non capiscono. Queste lacune (legate p.es. a contratti di lavoro e stipendi) hanno avuto gravi ripercussioni: le leggi in continuo mutamento e regolamenti poco chiari hanno generato insicurezza e ansia. Traduttrici e traduttori non professionisti, in particolare lavoratrici e lavoratori plurilingui sul posto, nonché sindacati e organizzazioni non istituzionali hanno assunto il compito di trasmettere informazioni.

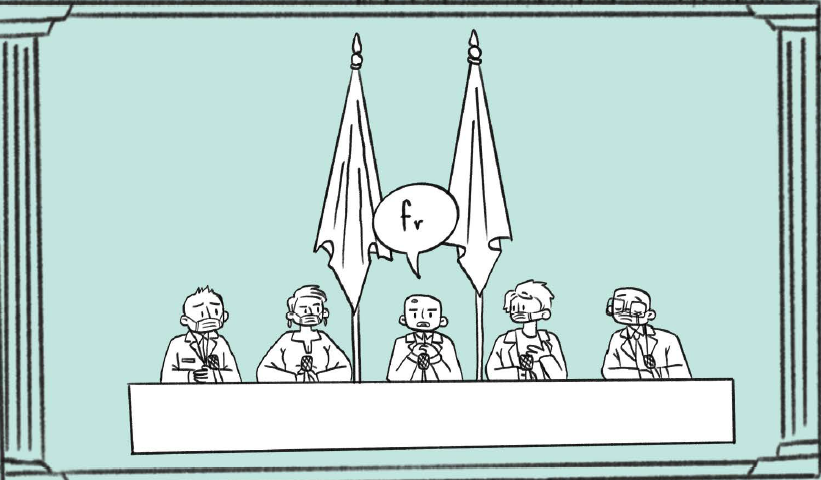

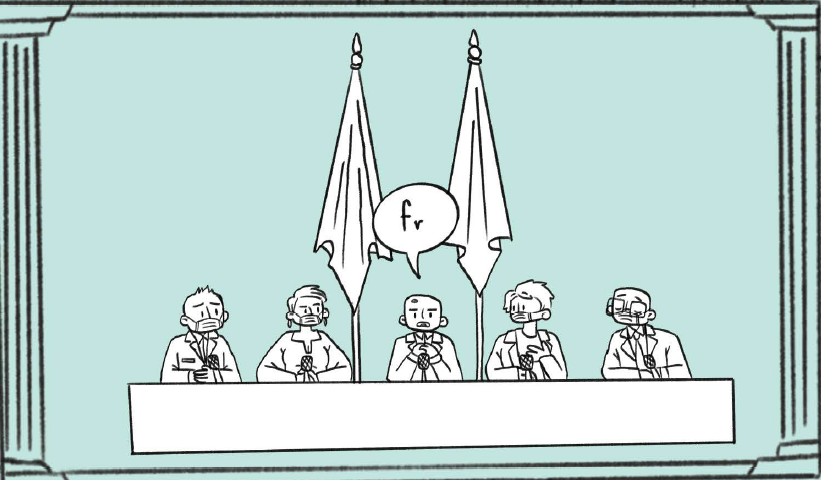

Conferenze stampa dell'Administrazione federale

Anche i testi di legge e i comunicati stampa per le conferenze stampa che all’inizio si tenevano più volte la settimana dovevano essere disponibili nelle tre lingue ufficiali e in inglese. Alcuni servizi linguistici dell’Amministrazione federale hanno addirittura organizzato un picchetto e un turno nei fine settimana per poter fornire le traduzioni nei tempi richiesti. Durante le conferenze stampa, i membri del Consiglio federale e le specialiste e gli specialisti presenti si esprimevano nella loro lingua. L’interesse per questi interventi è stato enorme, ragione per la quale nei primi mesi della pandemia le conferenze sono state trasmesse in diretta con traduzione simultanea.

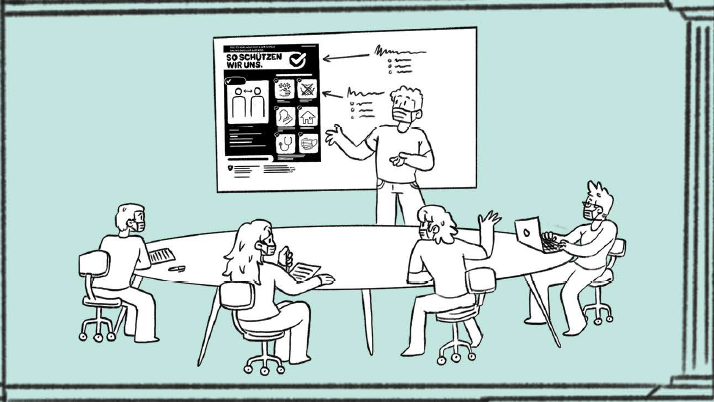

Le campagne dell'UFSP

Il team dell’UFSP addetto alla campagna e l’agenzia di comunicazione incaricata hanno sottolineato la necessità di utilizzare pittogrammi e spiegazioni quanto più semplici possibile. Il materiale, costantemente aggiornato, è stato prodotto in tedesco e poi tradotto in italiano, francese, romancio, inglese e, talvolta, in altre lingue. Il motto della campagna «Così ci proteggiamo» ha rinunciato volutamente a minacce e divieti, appellandosi invece al senso civico, alla solidarietà e alla responsabilità individuale per influenzare il comportamento della popolazione.

Tsunami di informazioni

Rispetto delle distanze, obbligo di indossare la mascherina, test, tracciamento dei contatti, isolamento, quarantena, telelavoro, bandiere della solidarietà... queste e altre indicazioni sulle regole di comportamento e di igiene sono state onnipresenti durante la pandemia. Le numerose informazioni provenivano da diversi attori e autorità, e variavano quindi a livello di struttura e in parte anche di contenuto. Seguendo l’esempio della Confederazione, l’UFSP, alcuni Cantoni e alcune città hanno lanciato proprie campagne di informazione. Come se non bastasse, anche le fautrici e i fautori della teoria del complotto hanno utilizzato le immagini della campagna dell’UFSP per diffondere i loro messaggi. Dato che la situazione era in continua evoluzione, andavano appesi costantemente nuovi manifesti, e quelli vecchi rimasti al loro posto non facevano che aumentare la confusione. Nello spazio pubblico dominavano le lingue ufficiali, ma qui e là (p.es. nei chioschi, sui volantini o sulle vetrine di ritrovi di migranti) ne apparivano anche altre. Questo vero e proprio «tsunami di informazioni» su tutti i canali in formati e lingue diverse e proveniente da varie fonti poteva mettere in difficoltà tutta la popolazione, non solo chi ha scarse conoscenze delle lingue ufficiali.

Tsunami di informazioni

Rispetto delle distanze, obbligo di indossare la mascherina, test, tracciamento dei contatti, isolamento, quarantena, telelavoro, bandiere della solidarietà... queste e altre indicazioni sulle regole di comportamento e di igiene sono state onnipresenti durante la pandemia. Le numerose informazioni provenivano da diversi attori e autorità, e variavano quindi a livello di struttura e in parte anche di contenuto. Seguendo l’esempio della Confederazione, l’UFSP, alcuni Cantoni e alcune città hanno lanciato proprie campagne di informazione. Come se non bastasse, anche le fautrici e i fautori della teoria del complotto hanno utilizzato le immagini della campagna dell’UFSP per diffondere i loro messaggi. Dato che la situazione era in continua evoluzione, andavano appesi costantemente nuovi manifesti, e quelli vecchi rimasti al loro posto non facevano che aumentare la confusione. Nello spazio pubblico dominavano le lingue ufficiali, ma qui e là (p.es. nei chioschi, sui volantini o sulle vetrine di ritrovi di migranti) ne apparivano anche altre. Questo vero e proprio «tsunami di informazioni» su tutti i canali in formati e lingue diverse e proveniente da varie fonti poteva mettere in difficoltà tutta la popolazione, non solo chi ha scarse conoscenze delle lingue ufficiali.

Tsunami di informazioni

Rispetto delle distanze, obbligo di indossare la mascherina, test, tracciamento dei contatti, isolamento, quarantena, telelavoro, bandiere della solidarietà... queste e altre indicazioni sulle regole di comportamento e di igiene sono state onnipresenti durante la pandemia. Le numerose informazioni provenivano da diversi attori e autorità, e variavano quindi a livello di struttura e in parte anche di contenuto. Seguendo l’esempio della Confederazione, l’UFSP, alcuni Cantoni e alcune città hanno lanciato proprie campagne di informazione. Come se non bastasse, anche le fautrici e i fautori della teoria del complotto hanno utilizzato le immagini della campagna dell’UFSP per diffondere i loro messaggi. Dato che la situazione era in continua evoluzione, andavano appesi costantemente nuovi manifesti, e quelli vecchi rimasti al loro posto non facevano che aumentare la confusione. Nello spazio pubblico dominavano le lingue ufficiali, ma qui e là (p.es. nei chioschi, sui volantini o sulle vetrine di ritrovi di migranti) ne apparivano anche altre. Questo vero e proprio «tsunami di informazioni» su tutti i canali in formati e lingue diverse e proveniente da varie fonti poteva mettere in difficoltà tutta la popolazione, non solo chi ha scarse conoscenze delle lingue ufficiali.

Tsunami di informazioni

Rispetto delle distanze, obbligo di indossare la mascherina, test, tracciamento dei contatti, isolamento, quarantena, telelavoro, bandiere della solidarietà... queste e altre indicazioni sulle regole di comportamento e di igiene sono state onnipresenti durante la pandemia. Le numerose informazioni provenivano da diversi attori e autorità, e variavano quindi a livello di struttura e in parte anche di contenuto. Seguendo l’esempio della Confederazione, l’UFSP, alcuni Cantoni e alcune città hanno lanciato proprie campagne di informazione. Come se non bastasse, anche le fautrici e i fautori della teoria del complotto hanno utilizzato le immagini della campagna dell’UFSP per diffondere i loro messaggi. Dato che la situazione era in continua evoluzione, andavano appesi costantemente nuovi manifesti, e quelli vecchi rimasti al loro posto non facevano che aumentare la confusione. Nello spazio pubblico dominavano le lingue ufficiali, ma qui e là (p.es. nei chioschi, sui volantini o sulle vetrine di ritrovi di migranti) ne apparivano anche altre. Questo vero e proprio «tsunami di informazioni» su tutti i canali in formati e lingue diverse e proveniente da varie fonti poteva mettere in difficoltà tutta la popolazione, non solo chi ha scarse conoscenze delle lingue ufficiali.

Tsunami di informazioni

Rispetto delle distanze, obbligo di indossare la mascherina, test, tracciamento dei contatti, isolamento, quarantena, telelavoro, bandiere della solidarietà... queste e altre indicazioni sulle regole di comportamento e di igiene sono state onnipresenti durante la pandemia. Le numerose informazioni provenivano da diversi attori e autorità, e variavano quindi a livello di struttura e in parte anche di contenuto. Seguendo l’esempio della Confederazione, l’UFSP, alcuni Cantoni e alcune città hanno lanciato proprie campagne di informazione. Come se non bastasse, anche le fautrici e i fautori della teoria del complotto hanno utilizzato le immagini della campagna dell’UFSP per diffondere i loro messaggi. Dato che la situazione era in continua evoluzione, andavano appesi costantemente nuovi manifesti, e quelli vecchi rimasti al loro posto non facevano che aumentare la confusione. Nello spazio pubblico dominavano le lingue ufficiali, ma qui e là (p.es. nei chioschi, sui volantini o sulle vetrine di ritrovi di migranti) ne apparivano anche altre. Questo vero e proprio «tsunami di informazioni» su tutti i canali in formati e lingue diverse e proveniente da varie fonti poteva mettere in difficoltà tutta la popolazione, non solo chi ha scarse conoscenze delle lingue ufficiali.

Tsunami di informazioni

Rispetto delle distanze, obbligo di indossare la mascherina, test, tracciamento dei contatti, isolamento, quarantena, telelavoro, bandiere della solidarietà... queste e altre indicazioni sulle regole di comportamento e di igiene sono state onnipresenti durante la pandemia. Le numerose informazioni provenivano da diversi attori e autorità, e variavano quindi a livello di struttura e in parte anche di contenuto. Seguendo l’esempio della Confederazione, l’UFSP, alcuni Cantoni e alcune città hanno lanciato proprie campagne di informazione. Come se non bastasse, anche le fautrici e i fautori della teoria del complotto hanno utilizzato le immagini della campagna dell’UFSP per diffondere i loro messaggi. Dato che la situazione era in continua evoluzione, andavano appesi costantemente nuovi manifesti, e quelli vecchi rimasti al loro posto non facevano che aumentare la confusione. Nello spazio pubblico dominavano le lingue ufficiali, ma qui e là (p.es. nei chioschi, sui volantini o sulle vetrine di ritrovi di migranti) ne apparivano anche altre. Questo vero e proprio «tsunami di informazioni» su tutti i canali in formati e lingue diverse e proveniente da varie fonti poteva mettere in difficoltà tutta la popolazione, non solo chi ha scarse conoscenze delle lingue ufficiali.

Tsunami di informazioni

Rispetto delle distanze, obbligo di indossare la mascherina, test, tracciamento dei contatti, isolamento, quarantena, telelavoro, bandiere della solidarietà... queste e altre indicazioni sulle regole di comportamento e di igiene sono state onnipresenti durante la pandemia. Le numerose informazioni provenivano da diversi attori e autorità, e variavano quindi a livello di struttura e in parte anche di contenuto. Seguendo l’esempio della Confederazione, l’UFSP, alcuni Cantoni e alcune città hanno lanciato proprie campagne di informazione. Come se non bastasse, anche le fautrici e i fautori della teoria del complotto hanno utilizzato le immagini della campagna dell’UFSP per diffondere i loro messaggi. Dato che la situazione era in continua evoluzione, andavano appesi costantemente nuovi manifesti, e quelli vecchi rimasti al loro posto non facevano che aumentare la confusione. Nello spazio pubblico dominavano le lingue ufficiali, ma qui e là (p.es. nei chioschi, sui volantini o sulle vetrine di ritrovi di migranti) ne apparivano anche altre. Questo vero e proprio «tsunami di informazioni» su tutti i canali in formati e lingue diverse e proveniente da varie fonti poteva mettere in difficoltà tutta la popolazione, non solo chi ha scarse conoscenze delle lingue ufficiali.

Organizzazioni e associazioni

Alcune organizzazioni e associazioni che prima della pandemia tenevano regolarmente eventi hanno proseguito la loro attività anche durante la crisi. Visto che non era possibile incontrarsi di persona, è stato molto importante mantenere i contatti per lo meno a livello digitale per prevenire la solitudine e parlare delle ansie provocate dalla straordinarietà della situazione. Le associazioni che lavorano con e per le persone migranti hanno sviluppato risorse in più lingue, per esempio set di moderazione, per informare in modo mirato sulla pandemia. Oltre a salvaguardare i contatti sociali, queste iniziative hanno consentito di rispondere a domande relative alla salute o al diritto del lavoro.

Interpreti nel settore sanitario

La sfida che hanno dovuto affrontare le e gli interpreti nel settore sanitario non è stata meno complessa. Per non esporsi a inutili rischi di contagio, ma anche per risparmiare tempo e costi, hanno lavorato vieppiù a distanza e tradotto in videoconferenza i colloqui tra medici e pazienti. Problemi tecnici e le mascherine hanno reso difficile il passaggio delle informazioni, cosicché alla sera erano completamente esausti.

Traduttrici e traduttori indipendenti

Durante la pandemia, le traduttrici e i traduttori indipendenti che già in precedenza lavoravano per l’UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica) e altre istituzioni del settore sanitario sono stati riempiti di mandati con scadenze spesso irrealistiche. Oltre che con la mole di lavoro e la pressione temporale, hanno dovuto fare i conti anche con le numerose modifiche apportate all’ultimo momento ai testi da tradurre, e tutto questo in condizioni rese ancor più difficili dal fatto che le scuole erano chiuse e i figli seguivano le lezioni da casa. Con tanto caffè e nervi saldi, la maggior parte di loro è riuscita a tenere il ritmo.