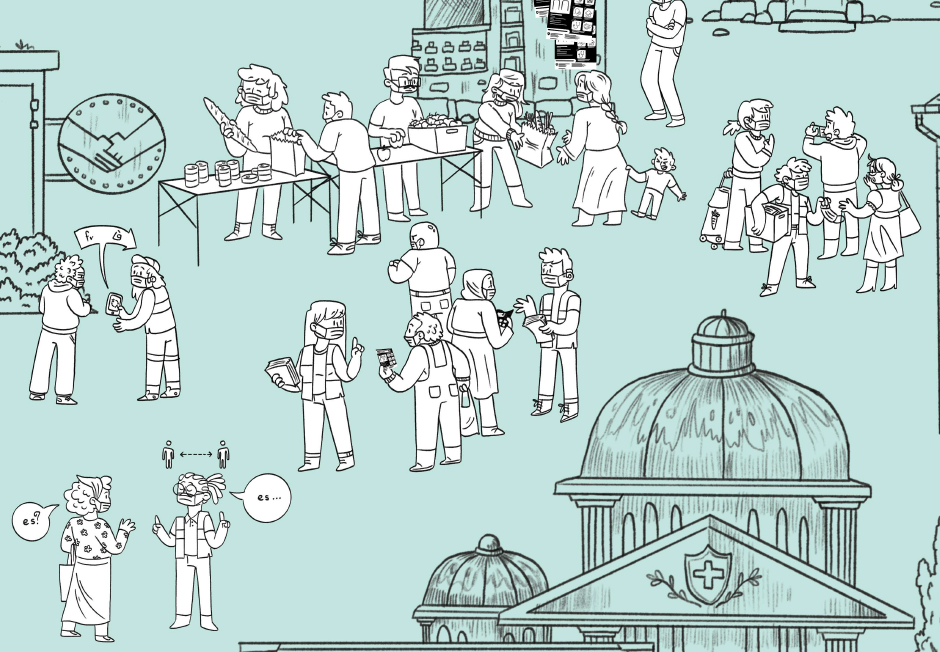

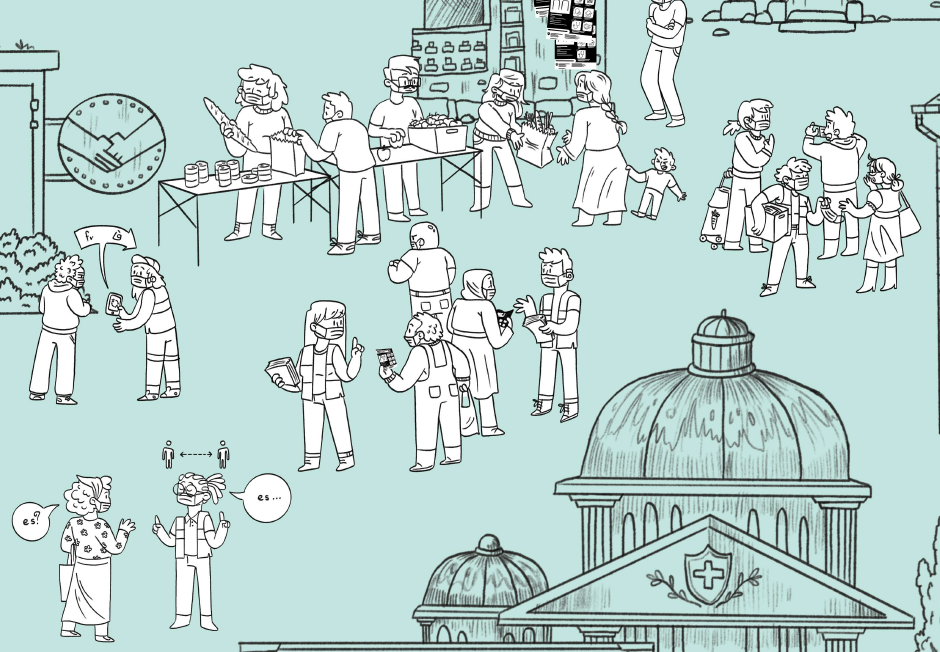

Lebensmittelabgaben

Schon kurz nach Beginn der Krise erscheinen in den nationalen Nachrichten Bilder von Lebensmittelabgaben mit langen Warteschlangen. Die Zahl der Personen, die bei der Beschaffung von Lebensmitteln auf Hilfe angewiesen sind, steigt während der Pandemie erheblich. NGOs sowie zivilgesellschaftliche Akteure betonen, dass sie diese Momente der Lebensmittelverteilung nutzen, um mehrsprachige Informationsmaterialien (Flyer usw.), Handdesinfektionsmittel und Masken zu verteilen. Diese Gelegenheiten sind auch entscheidend, um häufig gestellte Fragen zu beantworten, etwa zu den Hygieneregeln oder zum Thema Arbeit.

Bundesamt für Gesundheit

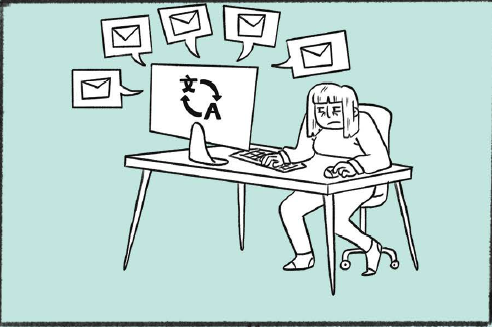

Schon wenige Tage nach Lancierung der nationalen Coronakampagne üben einige NGOs und Diasporamedien öffentlich Kritik, dass die Regierung nur in den Landessprachen und Englisch kommuniziere. Das BAG hat zwar schon vorher weitere Übersetzungen in die Wege geleitet, diese können jedoch nicht so rasch produziert werden. Zuerst muss eine Auswahl getroffen und die Übersetzung organisiert werden: Welche Inhalte sollen übersetzt werden? Welche Migrationssprachen sind zu berücksichtigen? Wer kann diese Übersetzungsaufträge übernehmen? Bei der Selektion der zu berücksichtigenden Sprachen helfen nicht nur die Erfahrungen aus früheren Kampagnen, sondern auch die neuesten statistischen Informationen zu Sprachgruppen und zu Asylsuchenden in der Schweiz. Auch die von NGOs angemeldeten Bedürfnisse werden berücksichtigt. Aber es ist nicht immer möglich, professionelle Übersetzer:innen für seltene Sprachen wie z.B. für Tibetisch zu finden. Einige Informationen werden in bis zu 26 Sprachen, in leichter Sprache und in Gebärdensprache produziert. Eine enge Zusammenarbeit mit den Sprachdiensten ist unerlässlich. Fast täglich erhalten die Sprachfachleute des Bundes Telefone und E-Mails mit der Aufforderung, die Übersetzungen der neuesten Kampagnenprodukte so rasch wie möglich zu liefern.

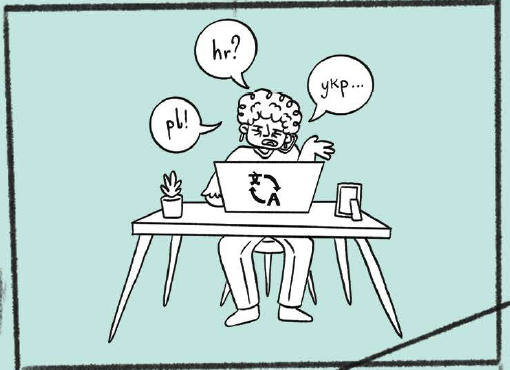

Übersetzer:innen im Ausland

Die im Ausland arbeitenden Übersetzer:innen ihrerseits kämpfen nicht nur mit Menge, Zeitdruck, Zeitverschiebung und technischen Herausforderungen, sondern müssen sich auch noch mit den in der Schweiz geltenden Regeln und Begrifflichkeiten bekannt machen. Je nach Land können sie kaum das Haus verlassen und leiden unter rigorosen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit.

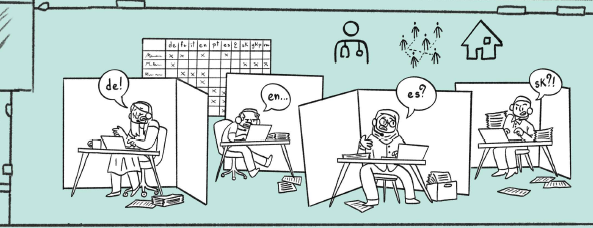

Selbstständige Übersetzer:innen

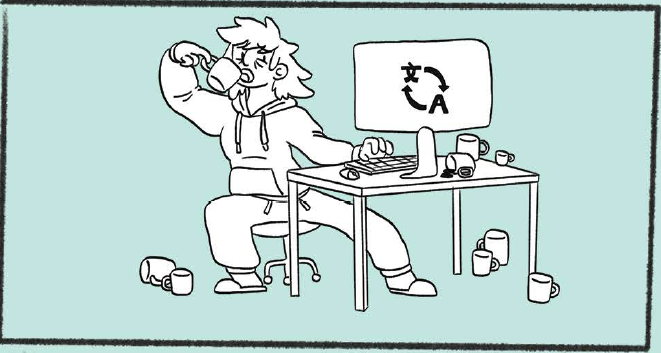

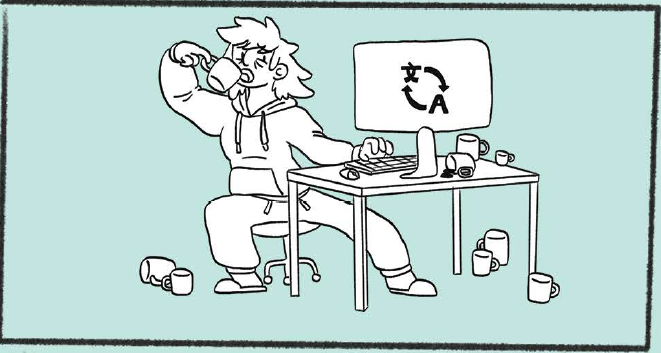

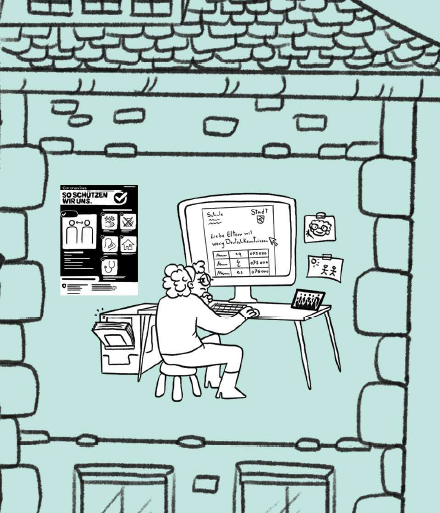

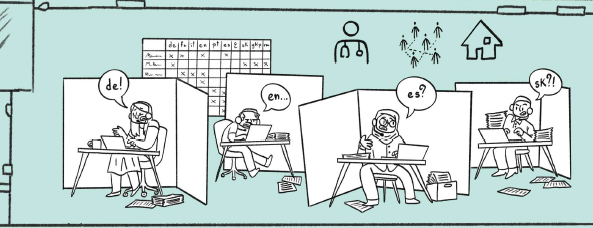

Die zuhause arbeitenden, selbständigen Übersetzer:innen, welche schon vorher für das BAG (Bundesamt für Gesundheit) und andere Institutionen im Gesundheitswesen gearbeitet haben, werden in der Pandemie mit zahlreichen Aufträgen eingedeckt. Ihre Mailbox quillt über und die gewünschten Abgabetermine sind oft unrealistisch. Nebst Menge und Zeitdruck zermürben auch die zahlreichen Änderungen, die kurzfristig vorgenommen werden bei den zu übersetzenden Texten. Nicht zu schweigen von den erschwerten Bedingungen in Zeiten des HomeSchooling. Mit viel Kaffee und starken Nerven halten sich die meisten einigermassen über Wasser.

Selbständige Übersetzer:innen

Die zuhause arbeitenden, selbständigen Übersetzer:innen, welche schon vorher für das BAG (Bundesamt für Gesundheit) und andere Institutionen im Gesundheitswesen gearbeitet haben, werden in der Pandemie mit zahlreichen Aufträgen eingedeckt. Ihre Mailbox quillt über und die gewünschten Abgabetermine sind oft unrealistisch. Nebst Menge und Zeitdruck zermürben auch die zahlreichen Änderungen, die kurzfristig vorgenommen werden bei den zu übersetzenden Texten. Nicht zu schweigen von den erschwerten Bedingungen in Zeiten des HomeSchooling. Mit viel Kaffee und starken Nerven halten sich die meisten einigermassen über Wasser.

Selbständige Übersetzer:innen

Die zuhause arbeitenden, selbständigen Übersetzer:innen, welche schon vorher für das BAG (Bundesamt für Gesundheit) und andere Institutionen im Gesundheitswesen gearbeitet haben, werden in der Pandemie mit zahlreichen Aufträgen eingedeckt. Ihre Mailbox quillt über und die gewünschten Abgabetermine sind oft unrealistisch. Nebst Menge und Zeitdruck zermürben auch die zahlreichen Änderungen, die kurzfristig vorgenommen werden bei den zu übersetzenden Texten. Nicht zu schweigen von den erschwerten Bedingungen in Zeiten des HomeSchooling. Mit viel Kaffee und starken Nerven halten sich die meisten einigermassen über Wasser.

Übersetzungsbüros

Übersetzungsbüros, welche mehrere Sprachen abdecken, sind während der Pandemie besonders gefragt. Zu diesem Zweck arbeiten sie nicht nur mit Freelancer:innen in der Schweiz, sondern auch im Ausland zusammen. Das Management ist stressig, denn nicht immer lässt sich in so kurzer Zeit jemand finden, der ein Dokument z.B. auf Chinesisch übersetzen kann. Die unterschiedlichen Feiertage und die Zeitverschiebungen erschweren die Koordination zusätzlich. Eine zweifache Auslagerung - von Behörden und Institutionen an Übersetzungsunternehmen und von diesen an in- und ausländische Übersetzer:innen - sorgt einerseits dafür, dass sehr kurzfristig auch Übersetzungen in seltene Sprachen vorgelegt werden können. Andererseits verschärfen Auslagerung und Internationalisierung den Preisund Zeitdruck auf dem Übersetzungsmarkt.

Südschweiz

Am Gotthardnordportal zeigt sich an Ostern 2020 ein seltenes Bild: Wir sehen keinen Stau, sondern ein paar wenige Autos und Polizeikräfte, welche Flyer verteilen. Darin wird in deutscher, französischer und italienischer Sprache darum gebeten, nicht ins Tessin zu reisen. Die Automobilist:innen können zwar nicht daran gehindert werden, ins Tessin zu fahren, da die Schweiz kein Ausgehverbot verhängt hat. Aber die Tessiner Regierung appelliert auf Plakaten und Flyern an die Solidarität mit dem zu Beginn der Pandemie arg gebeutelten Südkanton. Um diese für eine Tourismusdestination ungewohnte Botschaft unter die Leute zu bringen, setzen sich auch Prominente Tessiner:innen auf (Sozialen) Medien für die Verbreitung dieses Aufrufs ein.

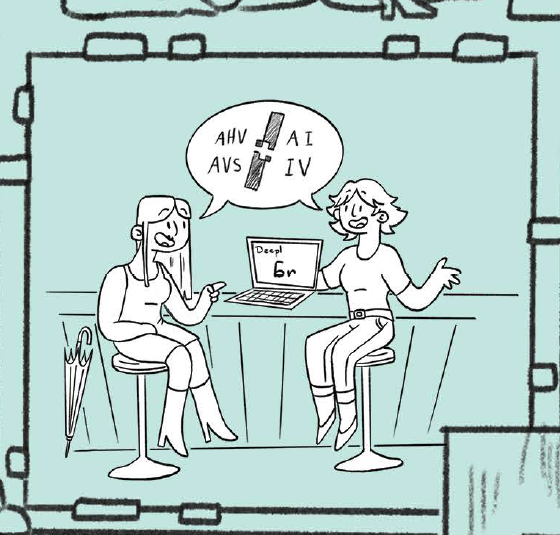

Strassenarbeit

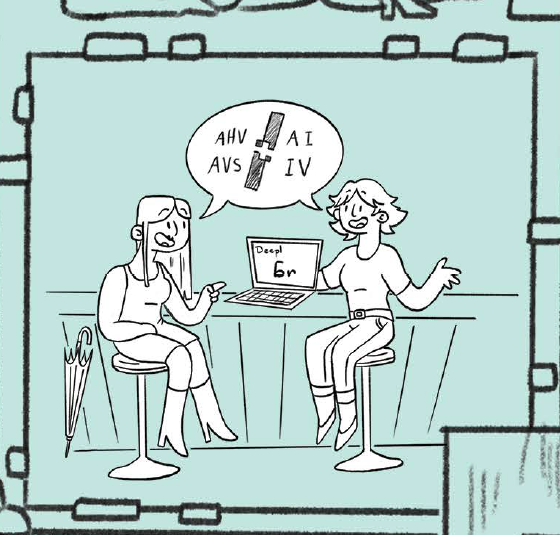

Einige Organisationen haben sich für besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen engagiert, wie etwa für Sexarbeiter:innen, indem sie unter anderem Übersetzungshilfen für Formulare anboten (z.B. für die Erwerbsersatzentschädigung). Sexarbeiter:innen, welche keine Landessprachen beherrschen, sind kaum in der Lage, Formulare auf Französisch, Deutsch oder Italienisch auszufüllen. Diese Übersetzungen (zum Beispiel ins Bulgarische) sind anhand von Übersetzungsprogramme wie DeepL erstellt und von Personen verwendet worden, die direkt mit Sexarbeiter:innen in Kontakt stehen, wie zum Beispiel von Sozialarbeiter:innen. Auf diese Weise haben Sexarbeiterinnen Zugang zu überlebensnotwendigen materiellen Ressourcen erhalten, als die Sexarbeit während der Pandemie für einige Monate verboten war.

Strassenarbeit

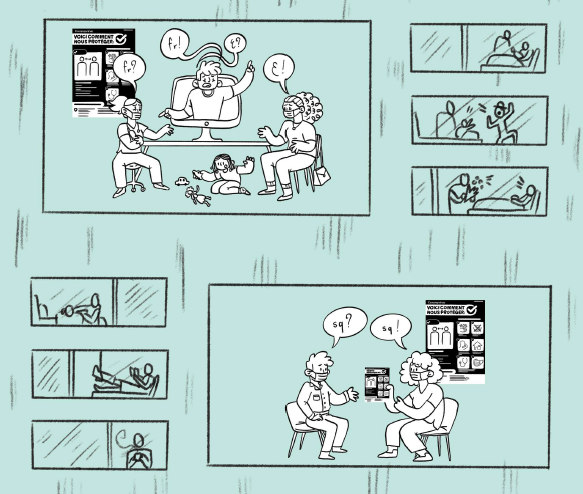

Zahlreiche Akteure der Zivilgesellschaft engagieren sich und suchen den Kontakt zu besonders vulnerablen Gruppen (etwa zu migrantischen Personen, Sexarbeiterinnen, Obdachlosen usw.), um sie über das Coronavirus, die eingeführten Hygienemaßnahmen sowie die verfügbaren Hilfsangebote zu informieren. Darüber hinaus verteilen sie notwendige Schutzmaterialien wie Masken und Desinfektionsmittel und informierten über COVID-19- Tests. Als Beispiel hier ein religiöser Verein, der sich besonders aktiv für vulnerable Menschengruppen während der Pandemie engagiert. Diese Kommunikationsprozesse stützen sich auf die mehrsprachigen Kompetenzen der oft ehrenamtlichen Helfer:innen, auf automatische Übersetzungsapps, oder auf andere Kommunikationsmittel, die eine Verständigung ermöglichen.

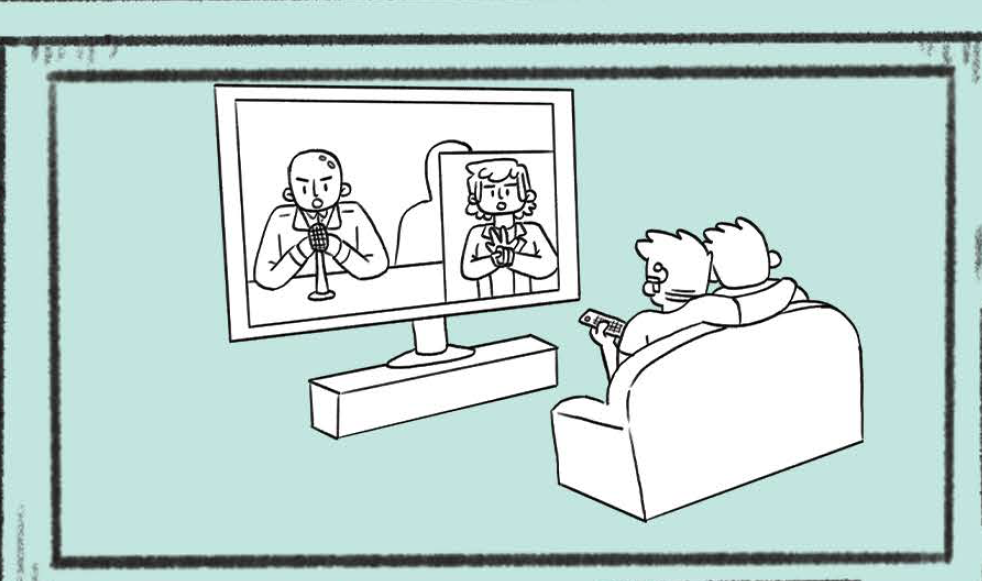

Öffentlich-rechtliches Fernsehen

Der Informationsbedarf in den ersten Monaten der Krise ist sehr hoch. Alle Medien berichten über das Coronavirus und die vom Staat getroffenen Massnahmen. Die Zahlen und Kurven zu Ansteckungen und Todesfällen mit und wegen Corona sind omnipräsent. Auch die Medienschaffenden haben sich an die Präventions- und Verhaltensregeln zu halten, wenn sie z.B. Interviews mit Plexiglaswänden führen, um auf Masken verzichten zu können. Die live übertragenen Pressekonferenzen des Bundesrates weisen eine bisher noch nie gesehene Einschaltquote auf. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten lassen diese Pressekonferenzen aus dem Bundeshaus in die lokale Amtssprache und in Gebärdensprache verdolmetschen. Die Kosten werden während der ersten Monate zur Hälfte vom Bund übernommen. Menschen mit wenig Kenntnissen der Amtssprachen informieren sich auf anderen, ausländischen Informationskanälen, was dazu führt, dass sie z.T. verunsichert sind, welche Präventions- und Verhaltensregeln zu befolgen sind.

Diaspora-Medien

Bundesbehörden unterstützen einige Diaspora-Medien, damit diese die notwendigen Informationen zu den in der Schweiz geltenden Regeln und Maßnahmen auch in Sprachen der Migration und auf audio-visuellen Kanälen verbreiten. Diaspora-Medien verfügen über ein Netz an Korrespondentinnen und Übersetzer:innen aus migrantischen Gemeinschaften, die sich oft für eine symbolische Entschädigung und aus intrinsischen Gründen für die Informationsvermittlung in ihrer Erstsprache einsetzen.

Öffentlich-rechtliches Fernsehen

Der Informationsbedarf in den ersten Monaten der Krise ist sehr hoch. Alle Medien berichten über das Coronavirus und die vom Staat getroffenen Massnahmen. Die Zahlen und Kurven zu Ansteckungen und Todesfällen mit und wegen Corona sind omnipräsent. Auch die Medienschaffenden haben sich an die Präventions- und Verhaltensregeln zu halten, wenn sie z.B. Interviews mit Plexiglaswänden führen, um auf Masken verzichten zu können. Die live übertragenen Pressekonferenzen des Bundesrates weisen eine bisher noch nie gesehene Einschaltquote auf. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten lassen diese Pressekonferenzen aus dem Bundeshaus in die lokale Amtssprache und in Gebärdensprache verdolmetschen. Die Kosten werden während der ersten Monate zur Hälfte vom Bund übernommen. Menschen mit wenig Kenntnissen der Amtssprachen informieren sich auf anderen, ausländischen Informationskanälen, was dazu führt, dass sie z.T. verunsichert sind, welche Präventions- und Verhaltensregeln zu befolgen sind.

Forschung und Verbreitung

Nachdem auch die Universitäten wieder ihre Türen geöffnet haben, treffen sich Forscher:innen gerne wieder face-to-face. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in zahlreichen Forschungsprojekten steht die Pandemie im Zentrum. Ein Team des wissenschaftlichen Kompetenzzentrums für Mehrsprachigkeit (KFM) erforscht - mit Hilfe der Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) - die Mehrsprachigkeit und damit verbundenen Übersetzungsaktivitäten in dieser Gesundheitskrise. Nebst den sprachlichen stehen auch andere Barrieren und Bewältigungsstrategien im Fokus, die verdeutlichen, dass Übersetzen alleine nicht ausreicht, um die während der Krise stärker sichtbaren sozialen Ungleichheiten zu mindern. Zwecks Verbreitung und besserer Zugänglichkeit der Resultate hat das Forschungsteam nicht nur einen Forschungsbericht verfasst, der via QR-Code zugänglich ist, sondern auch in enger Zusammenarbeit mit einem jungen Künstler ein Wimmelbild zum Thema kreiert. Dieser hat mit viel Talent, Humor und Geduld Schauplätze und Akteure gezeichnet, welche während der Pandemie Vermittlungs- und Übersetzungsarbeiten wahrgenommen haben.

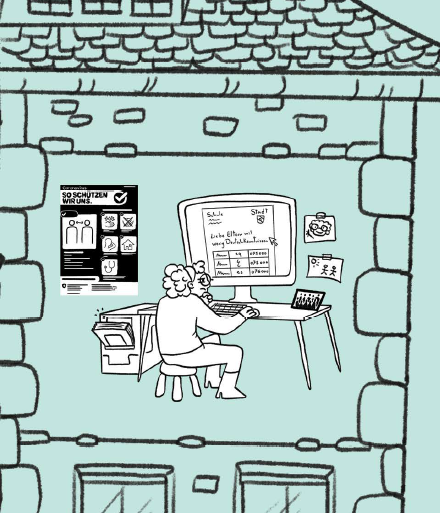

Schuldirektorin

Schulen sind immer wieder mit Übersetzungsarbeiten beschäftigt. Teilweise können sie auf interkulturelle Dolmetscher:innen zurückgreifen, z.B. für Elternabende oder andere wichtige Gespräche mit Personen, welche die lokale Amtssprache ungenügend beherrschen. Aber viel öfters kommt es zu informellen, spontanen Übersetzungsaktivitäten von Lehrpersonen, Erziehungsberechtigten und Kindern. Im Lockdown mussten alle quasi über Nacht auf Homeschooling umstellen, was nicht nur beachtliche sprachliche, sondern auch pädagogische und technische Herausforderungen mit sich brachte. Behördeninformationen für Erziehungsberechtigte sind teilweise zu lange und zu komplex verfasst. Deshalb hat zum Beispiel eine Schulleiterin in den ersten Tagen des Lockdowns einen Brief für Eltern mit wenig Deutschkenntnissen entworfen, damit diese wissen, wohin sie sich hinwenden können, falls sie Verständnisprobleme haben. Sie hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Eltern mit Kenntnissen der in der Schule verbreitetsten Sprachen der Migration zu finden, welche sich bei Fragen zur Verfügung stellen. Der Flyer listet ihre Namen, Telefonnummern und Auskunftssprachen auf.

Familienmitglieder

Bei Übersetzungen für die Schule sind oft auch Familienmitglieder involviert: So hilft ein Vater der Schulleiterin, einen Begleittext auf Türkisch zu übersetzen. Da er selbst in der Schweiz aufgewachsen ist und Türkisch v.a. spricht und kaum schreibt, konsultiert er zur Sicherheit die Wörterbücher.

Ältere Menschen

Vor allem für ältere Menschen mit Migrationshintergrund ist die Lage nicht einfach. Auch den Flyer der nationalen Coronakampagne verstehen sie - trotz der Piktogramme - nicht immer. Dies verunsichert, da sie nicht wissen, was sie genau machen sollen und ob sie die Wohnung überhaupt noch verlassen dürfen. Oft helfen Angehörige, wie hier der Enkel, der für die Erklärungen unter den Piktogrammen ins Tamilische übersetzt.

Interkulturelle Mediator:innen

Im Lockdown war es besonders wichtig, den Kontakt mit Familien mit Migrationshintergrund aufrechtzuerhalten. So haben unter anderem auch interkulturelle Mediator:innen Kinder mit Spielzeugen und Lesestoff versorgt. Sie beruhigen die Familie, die schon seit Tagen nicht mehr draußen gewesen ist und kaum mehr lüftet aus Angst vor dem Coronavirus. Sie erklären - falls nötig mit Händen und Füssen-, dass es in der Schweiz kein Ausgehverbot gibt und dass es wichtig ist für die Kinder, sich zu bewegen und an die frische Luft zu kommen.

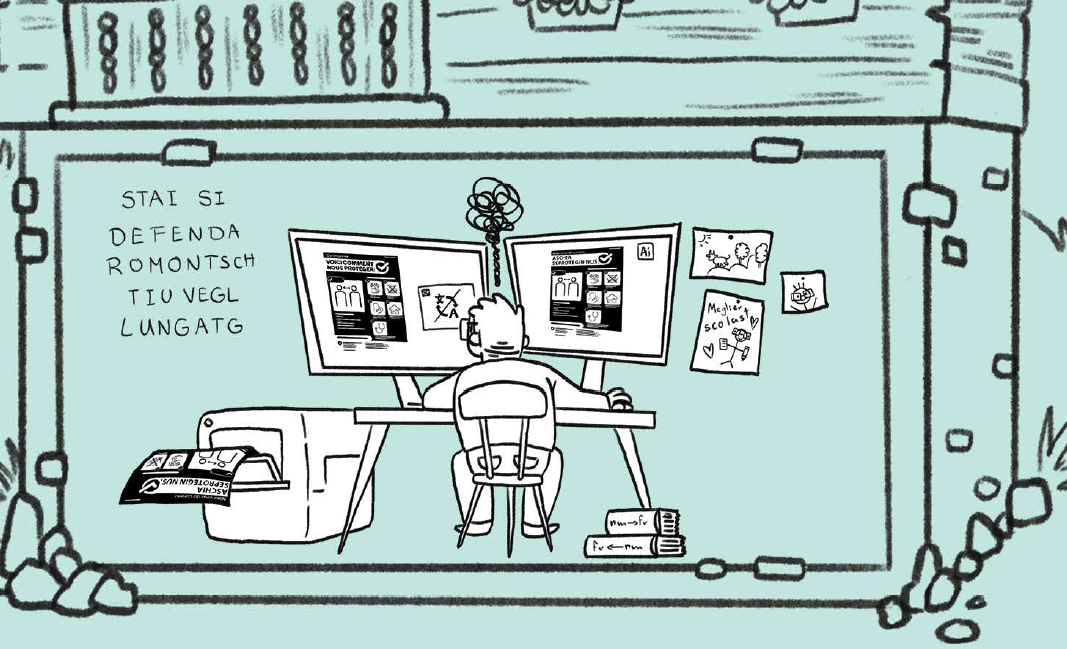

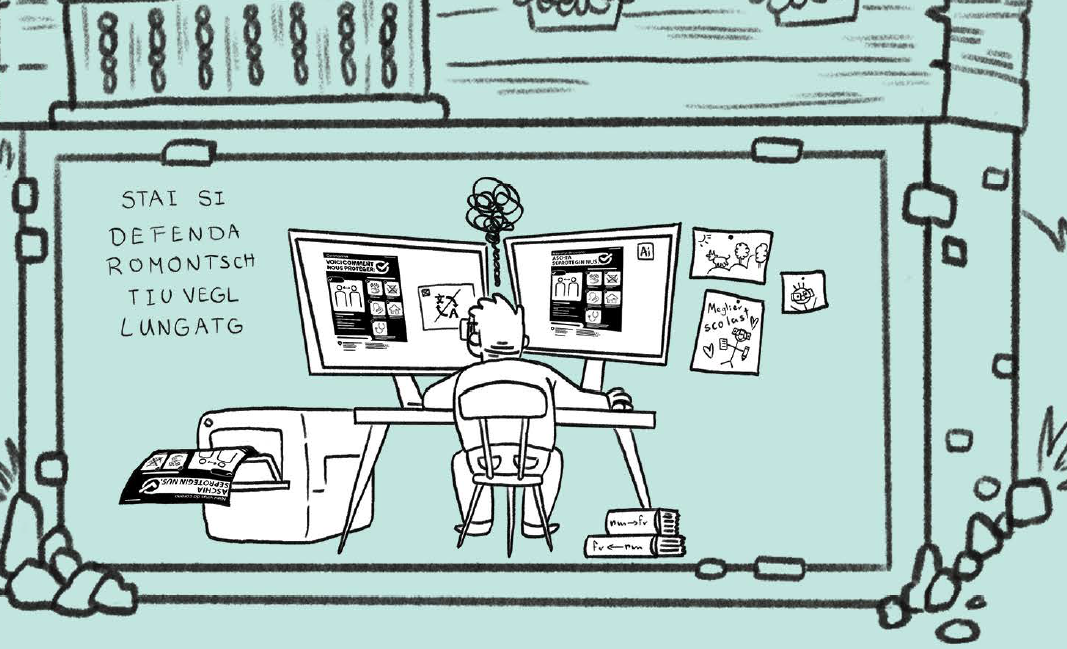

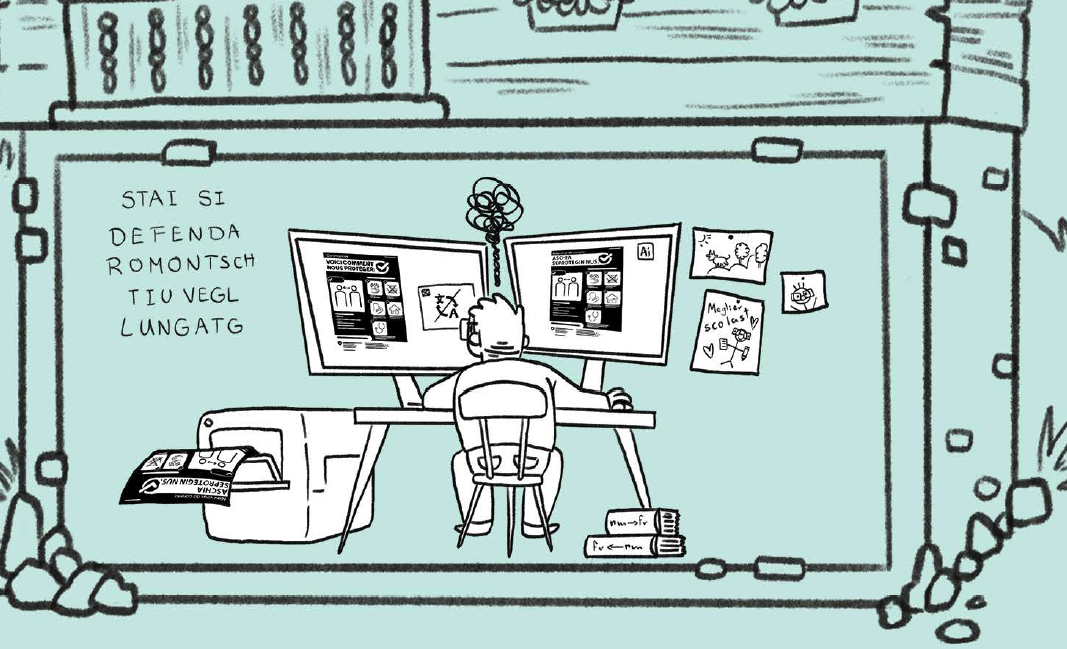

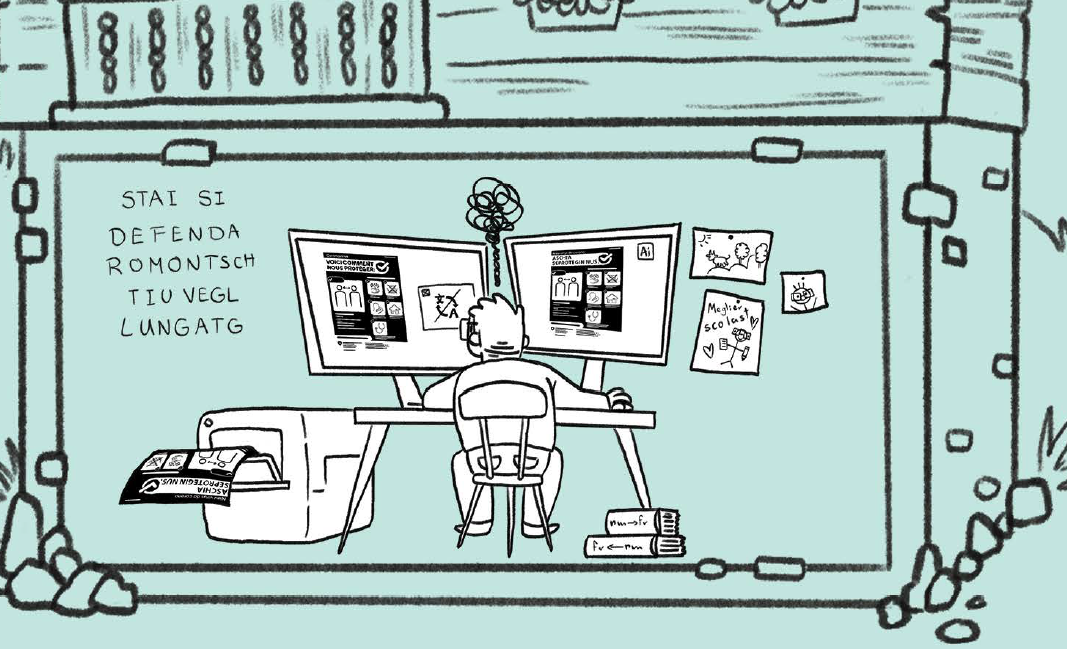

Der übersetzende Lehrer

Ganz zu Beginn der Pandemie gab es noch kein rätoromanisches Plakat der in aller Eile aufgegleisten Coronakampagne des Bundesamtes für Gesundheit. Deshalb hat in Graubünden ein Lehrer die Initiative ergriffen. Er produziert mit Hilfe des «Illustrator-Programms, welches er schon oft eingesetzt hat, um Informationsschreiben zu übersetzen, eine rätoromanische Version. Da es dafür noch keine Machine-Translation-Unterstützung gibt, muss er im Austausch mit Sprachfachleuten die zutreffende Terminologie finden. Obwohl das BAG nach wenigen Tagen auch ein Plakat in Rumantsch Grischun vorlegt, produziert er bewusst und während des ganzen ersten Pandemiejahres eine surselvische Version der aktuellen Plakate, da diese auch bei Gemeindeverwaltungen und Schulen der Nachbargemeinden sehr gefragt sind.

Integrationsfachstellen

Während des Lockdowns haben sich engagierte Integrationsfachleute darum bemüht, von zuhause aus Migrantinnen via soziale Medien und Websites, aber auch per Post mit mehrsprachigen Informationen zu erreichen. Nach dem Lockdown können sie ihre Schalter wieder öffnen. Am Empfangsschalter gilt es, eine Verständigungssprache auszuhandeln. Nicht selten weisen sowohl migrantische Klientinnen als auch Mitarbeitende der Integrationsfachstellen ein vielfältiges Sprachenrepertoire auf. Aber manchmal lässt sich trotz allem keine gemeinsame Sprache finden. Eine Anmeldung zu einem Sprachkurs oder andere administrative Aufgaben können dann zu einer Herausforderung werden. Mit MachineTranslation-Apps lassen sich jedoch einfache Informationen z.B. auch in Tigrinya vermitteln.

Mehrsprachige Hotlines

Einige NGOs betreiben mehrsprachige Hotlines, um Menschen, die keine Landessprachen beherrschen, den Zugang zu wichtigen Informationen zu ermöglichen. Diese Hotlines helfen auch Migrantinnen, die Schwierigkeiten haben, auf offizielle Gesundheits- und Präventionsinformationen zuzugreifen. Sie bieten Beratung zu Themen wie Hygieneregeln, Quarantänemaßnahmen und arbeitsrechtliche Fragen, leisten aber auch psychologische Unterstützung in einer Zeit der Unsicherheit. Diese Arbeit wird häufig von nichtprofessionellen Übersetzer:innen geleistet, um die vom Staat bereitgestellten und übersetzten Informationen zu ergänzen.

Schreibstuben

Die Dienste der Schreibstuben, die von zahlreichen NGOs (wie zum Beispiel dem Roten Kreuz) angeboten werden, sind eine wesentliche Unterstützung für Menschen, die keine Landessprachen sprechen und/oder keinen Zugang zu staatlichen Verwaltungsdiensten haben. In diesem Rahmen bieten freiwillige Helfer:innen oder von der jeweiligen Organisation beschäftigte Personen schriftliche Dienstleistungen sowie Unterstützung bei der Verständigung und Erledigung administrativer Aufgaben an. Während der Pandemie waren die Schreibstuben geschlossen, was jedoch nicht bedeutet, dass keine Hilfe auf anderen Wegen geleistet wurde.

Organisationen und Vereine

Einige Organisationen und Vereine, die vor der Pandemie regelmäßig Veranstaltungen organisiert haben, setzen ihre Aktivitäten auch während der Krise fort. Da physische Treffen nicht möglich sind, ist es von entscheidender Bedeutung, den Kontakt aufrechtzuerhalten - auch auf digitalem Weg-, um Vereinsamung zu verhindern und um über die Ängste zu sprechen, die diese außergewöhnliche Situation mit sich bringt. Vereine, die mit und für migrantische Personen arbeiten, haben beispielsweise während der Pandemie mehrsprachige Ressourcen entwickelt, wie etwa Moderationssets, um gezielt über die Pandemie zu informieren. Diese Initiativen verfolgen nicht nur die Absicht, den sozialen Kontakt zu bewahren, sondern auch eine umfassende Aufklärung zu gewährleisten, sei es zu gesundheitlichen oder arbeitsrechtlichen Fragen.

Contact Tracing

Das Contact Tracing ist in der Schweiz ein wesentlicher Bestandteil der Eindämmungsstrategie gewesen. Auch hier spielen Übersetzungsdienste eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass alle Betroffenen, unabhängig von ihrer Sprache, die notwendigen Informationen erhalten. Die Beschäftigten sind oft Personen, die zuvor nicht unbedingt auf dem Arbeitsmarkt tätig waren, wie Rentner:innen, Arbeitslose oder Studierende, die mehrere Sprachen beherrschen, jedoch keine professionellen Übersetzer:innen sind. Sie müssen immer wieder Strategien entwickeln, um mit ihren Gesprächspartner:innen zielführend zu kommunizieren und sie werden immer wieder mit Themen konfrontiert, die über den Gesundheitsbereich hinausgehen. Während der höchsten Ansteckungswellen sind Hunderte von Mitarbeitenden, auf mehreren Etagen verteilt, am Telefon. Die Contact Tracer haben zahlreiche Fälle zu bearbeiten und leisten häufig Überstunden. Die Tracing-Center sind sehr laute Orte und für viele Angestellte mit hohem Stress verbunden.

Gesundheitswesen

Übersetzungsfragen stellen sich mit besonderer Dringlichkeit im Gesundheitswesen, zum Beispiel im Krankenhaus. Hier sind während der Pandemie vermehrt Dolmetscher:innen über digitale Kommunikationsmittel wie Zoom und ähnliche Plattformen zugeschaltet worden. Ihre Aufgabe ist es, für migrantische Personen zu übersetzen, die keine Landessprache oder Englisch sprechen.

Ärztinnen und Pfleger:innen aus migrantischen Gemeinschaften oder mit engem Kontakt zu bestimmten Communities sind wichtige Schlüsselpersonen. Sie können die Bevölkerung über Hygieneregeln informieren und diese zur konsequenten Umsetzung motivieren. Diese notwendige Aufgabe hat aber auch einen potenziell stigmatisierenden Effekt, wenn sie dazu führt, dass migrantische Personen als Menschen wahrgenommen werden, welche besondere Mühe haben, die Gesundheitsregeln einzuhalten.

Gewerkschaften

Nicht nur während der Pandemie kommt den Gewerkschaften eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Arbeitnehmern zu. Während der Krise haben sie mehrsprachige Hotlines eingerichtet, um auf die zahlreichen arbeitsrechtlichen Anfragen und existenziellen Sorgen zu reagieren. Da einige Arbeiter:innen keine Landessprachen beherrschten, ist es besonders wichtig, dass Gewerkschaftler:innen diese beraten können, nicht zuletzt auch dank ihrer eigenen sprachlichen Kompetenzen. Um die immer wieder angepassten arbeitsrechtlichen Bestimmungen richtig zu interpretieren und umzusetzen, sind die Gewerkschaftler:innen gezwungen, in ständigem Kontakt mit ihren Rechtsabteilungen zu stehen. Diese sind für die Recherche und Bereitstellung präziser, fallbezogener Informationen verantwortlich. Dank dieser kontinuierlichen Kommunikation können die Arbeiter:innen rasch beraten werden und sich halbwegs zurechtfinden.

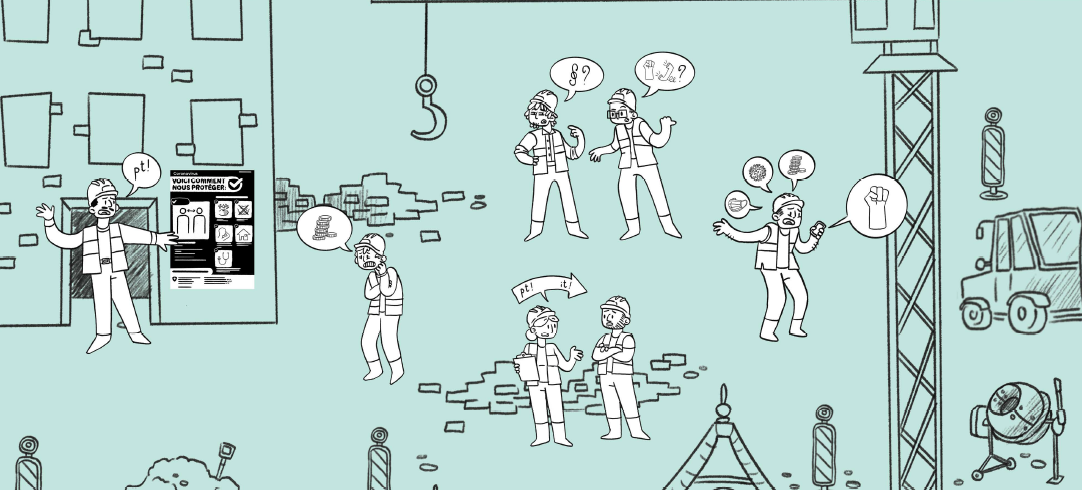

Baugewerbe

Für das Baugewerbe ist keine Heimarbeit möglich. Wichtige Informationen zu Arbeitsbedingungen und Rechten liegen in Amtssprachen vor, welche viele Arbeiter:innen nicht unbedingt verstehen. Diese Informationslücke (in Bezug auf Arbeitsverträge u. Gehälter zum Beispiel) hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen, da die sich immer wieder ändernde Gesetzeslage und die unklaren Regelungen zu Unsicherheit und Angst führten. Hier übernahmen nicht-professionelle Übersetzer:innen, d.h. mehrsprachige Arbeiter:innen vor Ort, sowie Gewerkschaften und nichtstaatliche Organisationen die Rolle der Informationsvermittlung.

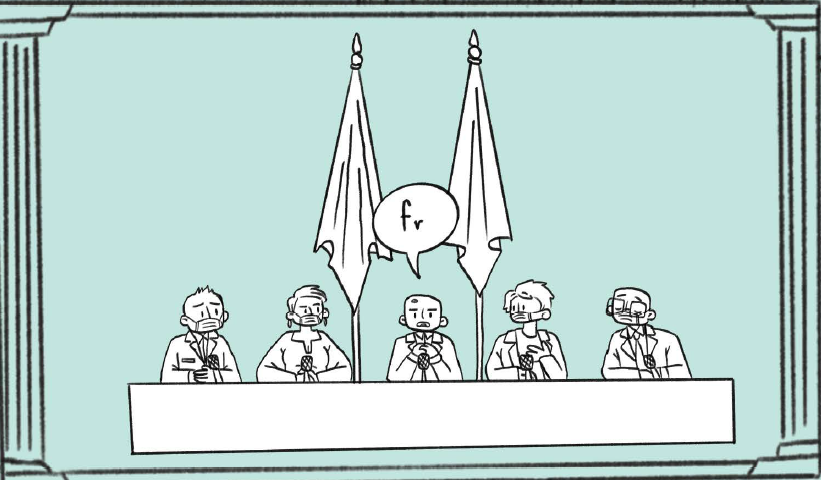

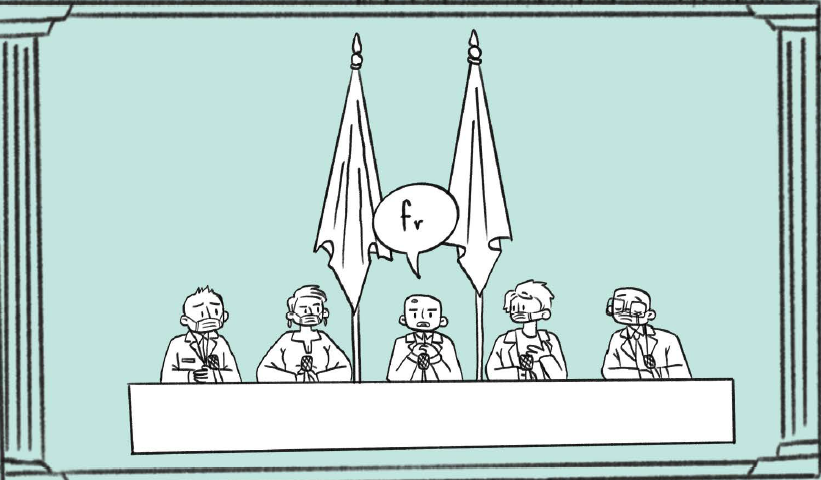

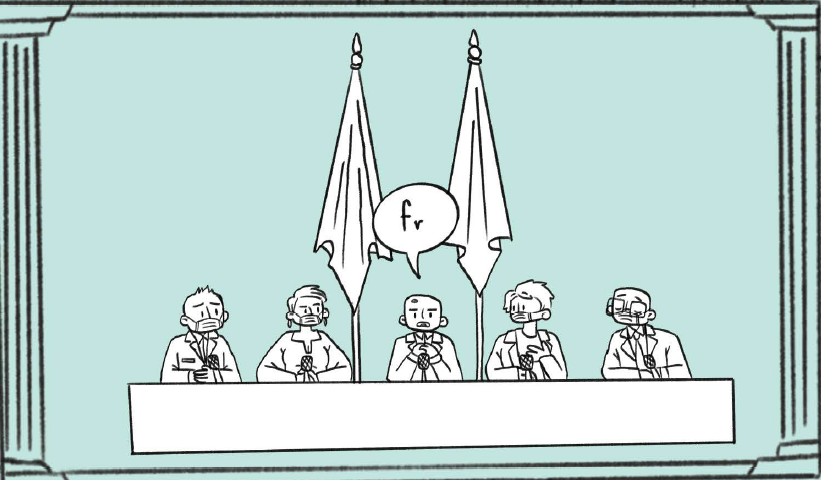

Medienkonferenz der Bundesverwaltung

Auch die jeweils angepassten Gesetzesvorlagen und Medienmitteilungen müssen für die anfänglich mehrmals wöchentlich stattfindenden Medienkonferenzen in den drei Amtssprachen und möglichst auch in Englisch vorliegen. Einige Sprachdienste der Bundesverwaltung haben sogar einen Piquet- und Wochenenddienst eingerichtet, um die Übersetzungen in diesem hohen Tempo liefern zu können. Während der Medienkonferenzen äussern sich die Mitglieder des Bundesrates und die anwesenden Fachleute in der Amtssprache ihrer Wahl. Das Interesse an diesen Konferenzen ist riesig, weshalb diese in den ersten Pandemiemonaten live übertragen und übersetzt werden.

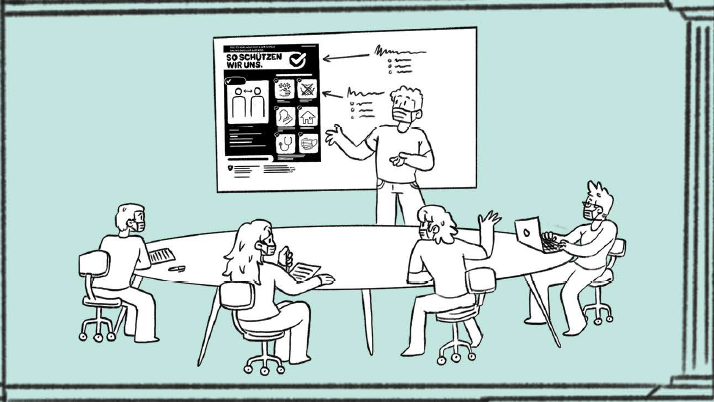

Die BAG-Kampagnen

Das Kampagnenteam des BAG und die mandatierte Kommunikationsagentur ihrerseits betonen die Notwendigkeit, möglichst einfach verständliche Piktogramme und Erläuterungen zu verwenden. Die ständig zu aktualisierenden Kampagnenmaterialien werden auf Deutsch produziert und anschliessend in die Landessprachen und in Englisch übersetzt, z.T. auch in weitere Sprachen. Das Kampagnenmotto «So schützen wir uns» verzichtet bewusst auf Drohungen und Verbote und appelliert an Gemeinsinn, Solidarität und Selbstverantwortung, um das Verhalten der Bevölkerung zu beeinflussen.

Informations Tsunami

Abstand halten, Masken-Obligatorium, Testen, Contact Tracing, Isolation, Quarantäne, Homeoffice, Solidaritätsfahne - solche und viele weitere Hinweise auf Verhaltens- und Hygieneregeln sind omnipräsent während der Pandemie. Die zahlreichen Informationen stammen von verschiedenen Behörden und Akteuren, weshalb sie nicht nur bezüglich Gestaltung, sondern teilweise auch bezüglich Inhalte variieren. Der föderalistischen Informationskaskade folgend, lancieren sowohl das BAG als auch einige Kantone und Städte je eigene Coronakampagnen. Zusätzliche verwenden auch noch Verschwörungstheoretiker:innen die Bildsprache der BAG-Kampagne, um ihre Botschaften zu verbreiten. Da sich die Situation rasch verändert, müssen ständig neue Plakate aufgehängt werden; z.T. veraltete Plakate sorgen für zusätzliche Verwirrung. Im öffentlichen Raum dominieren die lokalen Amtssprachen, punktuell sind auch andere Sprachen sichtbar (z.B. am Kiosk, beim Flyer-Verteilen oder in Schaufenstern von migrantischen Treffpunkten). Dieser «Informations-Tsunami» auf allen Kanälen, in verschiedenen Formaten und Sprachen und aus unterschiedlichen Quellen kann zur Überforderung nicht nur von Menschen mit geringen Kenntnissen der lokalen Amtssprache führen.

Informations Tsunami

Abstand halten, Masken-Obligatorium, Testen, Contact Tracing, Isolation, Quarantäne, Homeoffice, Solidaritätsfahne - solche und viele weitere Hinweise auf Verhaltens- und Hygieneregeln sind omnipräsent während der Pandemie. Die zahlreichen Informationen stammen von verschiedenen Behörden und Akteuren, weshalb sie nicht nur bezüglich Gestaltung, sondern teilweise auch bezüglich Inhalte variieren. Der föderalistischen Informationskaskade folgend, lancieren sowohl das BAG als auch einige Kantone und Städte je eigene Coronakampagnen. Zusätzliche verwenden auch noch Verschwörungstheoretiker:innen die Bildsprache der BAG-Kampagne, um ihre Botschaften zu verbreiten. Da sich die Situation rasch verändert, müssen ständig neue Plakate aufgehängt werden; z.T. veraltete Plakate sorgen für zusätzliche Verwirrung. Im öffentlichen Raum dominieren die lokalen Amtssprachen, punktuell sind auch andere Sprachen sichtbar (z.B. am Kiosk, beim Flyer-Verteilen oder in Schaufenstern von migrantischen Treffpunkten). Dieser «Informations-Tsunami» auf allen Kanälen, in verschiedenen Formaten und Sprachen und aus unterschiedlichen Quellen kann zur Überforderung nicht nur von Menschen mit geringen Kenntnissen der lokalen Amtssprache führen.

Informations Tsunami

Abstand halten, Masken-Obligatorium, Testen, Contact Tracing, Isolation, Quarantäne, Homeoffice, Solidaritätsfahne - solche und viele weitere Hinweise auf Verhaltens- und Hygieneregeln sind omnipräsent während der Pandemie. Die zahlreichen Informationen stammen von verschiedenen Behörden und Akteuren, weshalb sie nicht nur bezüglich Gestaltung, sondern teilweise auch bezüglich Inhalte variieren. Der föderalistischen Informationskaskade folgend, lancieren sowohl das BAG als auch einige Kantone und Städte je eigene Coronakampagnen. Zusätzliche verwenden auch noch Verschwörungstheoretiker:innen die Bildsprache der BAG-Kampagne, um ihre Botschaften zu verbreiten. Da sich die Situation rasch verändert, müssen ständig neue Plakate aufgehängt werden; z.T. veraltete Plakate sorgen für zusätzliche Verwirrung. Im öffentlichen Raum dominieren die lokalen Amtssprachen, punktuell sind auch andere Sprachen sichtbar (z.B. am Kiosk, beim Flyer-Verteilen oder in Schaufenstern von migrantischen Treffpunkten). Dieser «Informations-Tsunami» auf allen Kanälen, in verschiedenen Formaten und Sprachen und aus unterschiedlichen Quellen kann zur Überforderung nicht nur von Menschen mit geringen Kenntnissen der lokalen Amtssprache führen.

Informations Tsunami

Abstand halten, Masken-Obligatorium, Testen, Contact Tracing, Isolation, Quarantäne, Homeoffice, Solidaritätsfahne - solche und viele weitere Hinweise auf Verhaltens- und Hygieneregeln sind omnipräsent während der Pandemie. Die zahlreichen Informationen stammen von verschiedenen Behörden und Akteuren, weshalb sie nicht nur bezüglich Gestaltung, sondern teilweise auch bezüglich Inhalte variieren. Der föderalistischen Informationskaskade folgend, lancieren sowohl das BAG als auch einige Kantone und Städte je eigene Coronakampagnen. Zusätzliche verwenden auch noch Verschwörungstheoretiker:innen die Bildsprache der BAG-Kampagne, um ihre Botschaften zu verbreiten. Da sich die Situation rasch verändert, müssen ständig neue Plakate aufgehängt werden; z.T. veraltete Plakate sorgen für zusätzliche Verwirrung. Im öffentlichen Raum dominieren die lokalen Amtssprachen, punktuell sind auch andere Sprachen sichtbar (z.B. am Kiosk, beim Flyer-Verteilen oder in Schaufenstern von migrantischen Treffpunkten). Dieser «Informations-Tsunami» auf allen Kanälen, in verschiedenen Formaten und Sprachen und aus unterschiedlichen Quellen kann zur Überforderung nicht nur von Menschen mit geringen Kenntnissen der lokalen Amtssprache führen.

Informations Tsunami

Abstand halten, Masken-Obligatorium, Testen, Contact Tracing, Isolation, Quarantäne, Homeoffice, Solidaritätsfahne - solche und viele weitere Hinweise auf Verhaltens- und Hygieneregeln sind omnipräsent während der Pandemie. Die zahlreichen Informationen stammen von verschiedenen Behörden und Akteuren, weshalb sie nicht nur bezüglich Gestaltung, sondern teilweise auch bezüglich Inhalte variieren. Der föderalistischen Informationskaskade folgend, lancieren sowohl das BAG als auch einige Kantone und Städte je eigene Coronakampagnen. Zusätzliche verwenden auch noch Verschwörungstheoretiker:innen die Bildsprache der BAG-Kampagne, um ihre Botschaften zu verbreiten. Da sich die Situation rasch verändert, müssen ständig neue Plakate aufgehängt werden; z.T. veraltete Plakate sorgen für zusätzliche Verwirrung. Im öffentlichen Raum dominieren die lokalen Amtssprachen, punktuell sind auch andere Sprachen sichtbar (z.B. am Kiosk, beim Flyer-Verteilen oder in Schaufenstern von migrantischen Treffpunkten). Dieser «Informations-Tsunami» auf allen Kanälen, in verschiedenen Formaten und Sprachen und aus unterschiedlichen Quellen kann zur Überforderung nicht nur von Menschen mit geringen Kenntnissen der lokalen Amtssprache führen.

Informations Tsunami

Abstand halten, Masken-Obligatorium, Testen, Contact Tracing, Isolation, Quarantäne, Homeoffice, Solidaritätsfahne - solche und viele weitere Hinweise auf Verhaltens- und Hygieneregeln sind omnipräsent während der Pandemie. Die zahlreichen Informationen stammen von verschiedenen Behörden und Akteuren, weshalb sie nicht nur bezüglich Gestaltung, sondern teilweise auch bezüglich Inhalte variieren. Der föderalistischen Informationskaskade folgend, lancieren sowohl das BAG als auch einige Kantone und Städte je eigene Coronakampagnen. Zusätzliche verwenden auch noch Verschwörungstheoretiker:innen die Bildsprache der BAG-Kampagne, um ihre Botschaften zu verbreiten. Da sich die Situation rasch verändert, müssen ständig neue Plakate aufgehängt werden; z.T. veraltete Plakate sorgen für zusätzliche Verwirrung. Im öffentlichen Raum dominieren die lokalen Amtssprachen, punktuell sind auch andere Sprachen sichtbar (z.B. am Kiosk, beim Flyer-Verteilen oder in Schaufenstern von migrantischen Treffpunkten). Dieser «Informations-Tsunami» auf allen Kanälen, in verschiedenen Formaten und Sprachen und aus unterschiedlichen Quellen kann zur Überforderung nicht nur von Menschen mit geringen Kenntnissen der lokalen Amtssprache führen.

Informations Tsunami

Abstand halten, Masken-Obligatorium, Testen, Contact Tracing, Isolation, Quarantäne, Homeoffice, Solidaritätsfahne - solche und viele weitere Hinweise auf Verhaltens- und Hygieneregeln sind omnipräsent während der Pandemie. Die zahlreichen Informationen stammen von verschiedenen Behörden und Akteuren, weshalb sie nicht nur bezüglich Gestaltung, sondern teilweise auch bezüglich Inhalte variieren. Der föderalistischen Informationskaskade folgend, lancieren sowohl das BAG als auch einige Kantone und Städte je eigene Coronakampagnen. Zusätzliche verwenden auch noch Verschwörungstheoretiker:innen die Bildsprache der BAG-Kampagne, um ihre Botschaften zu verbreiten. Da sich die Situation rasch verändert, müssen ständig neue Plakate aufgehängt werden; z.T. veraltete Plakate sorgen für zusätzliche Verwirrung. Im öffentlichen Raum dominieren die lokalen Amtssprachen, punktuell sind auch andere Sprachen sichtbar (z.B. am Kiosk, beim Flyer-Verteilen oder in Schaufenstern von migrantischen Treffpunkten). Dieser «Informations-Tsunami» auf allen Kanälen, in verschiedenen Formaten und Sprachen und aus unterschiedlichen Quellen kann zur Überforderung nicht nur von Menschen mit geringen Kenntnissen der lokalen Amtssprache führen.

Organisationen und Vereine

Einige Organisationen und Vereine, die vor der Pandemie regelmäßig Veranstaltungen organisiert haben, setzen ihre Aktivitäten auch während der Krise fort. Da physische Treffen nicht möglich sind, ist es von entscheidender Bedeutung, den Kontakt aufrechtzuerhalten - auch auf digitalem Weg-, um Vereinsamung zu verhindern und um über die Ängste zu sprechen, die diese außergewöhnliche Situation mit sich bringt. Vereine, die mit und für migrantische Personen arbeiten, haben beispielsweise während der Pandemie mehrsprachige Ressourcen entwickelt, wie etwa Moderationssets, um gezielt über die Pandemie zu informieren. Diese Initiativen verfolgen nicht nur die Absicht, den sozialen Kontakt zu bewahren, sondern auch eine umfassende Aufklärung zu gewährleisten, sei es zu gesundheitlichen oder arbeitsrechtlichen Fragen.

Dolmetschende im Gesundheitsbereich

Schwierig ist die Situation für Dolmetschende im Gesundheitsbereich. Um sich nicht unnötigen Ansteckungsgefahren auszusetzen, aber auch um Aufwand und Kosten zu sparen, arbeiten sie vermehrt mit Videoübersetzungen. Von zuhause aus können sie das Gespräch zwischen Ärztin und Patientin dolmetschen. Technische Probleme und Masken erschweren immer wieder die Verständigung, sodass sie am Abend jeweils fix und fertig sind.

Selbständige Übersetzer:innen

Die zuhause arbeitenden, selbständigen Übersetzer:innen, welche schon vorher für das BAG (Bundesamt für Gesundheit) und andere Institutionen im Gesundheitswesen gearbeitet haben, werden in der Pandemie mit zahlreichen Aufträgen eingedeckt. Ihre Mailbox quillt über und die gewünschten Abgabetermine sind oft unrealistisch. Nebst Menge und Zeitdruck zermürben auch die zahlreichen Änderungen, die kurzfristig vorgenommen werden bei den zu übersetzenden Texten. Nicht zu schweigen von den erschwerten Bedingungen in Zeiten des HomeSchooling. Mit viel Kaffee und starken Nerven halten sich die meisten einigermassen über Wasser.